조선의 색채 마술사 그의 진경산수화라는 ‘참 경치’ 그리고 그 맥락에서 이해할 초충도 草蟲圖

모름지기 세계관은 한 사람의 세계가 다 들어 있는 觀이자 棺인 것이다. 누구든 제 눈과 손으로 무수한 대상과 심상을 더듬은 끝에 마주하는 것. 대부분 말년에 가까워서야 희미하게 짚는 그것. 심중은커녕 제 얼굴도 제대로 못 보다 가는 인간을 위해 조물주는 작은 조물주, 곧 예술가를 보내주었다. 그들이 대신 찾아준 세계觀과 세계棺을 우리는 ‘참’ ‘진리’ 그리고 ‘나’라는 말로 바꿔 부른다.

<경교명승첩>에 수록한 ‘독서여가도’. 조선, 1740~1741년, 비단에 채색, 24.0×16.8cm, 간송미술문화재단 소장, 보물.삼척동자도 알듯 겸재 정선(1676∼1759)은 조선 회화의 거장이며 ‘진경산수화眞景山水畵’의 창시자였다. 그의 예술 세계를 살피면 자연스럽게 ‘실경산수화實景山水畵’라는 말이 대구對句로 붙는다. 실경산수는 ‘기록’이, 진경산수는 ‘대상의 본질 탐구’가 목적이라는 풀이말도 따라온다. 진경산수는 산수를 그리되, 어느 장소의 기세와 경물을 생략 또는 과장하면서 ‘그 안에 내재한 참(眞) 경치(景)’를 담은 그림이다. 그러므로 정선의 진경산수는 그라는 작은 조물주의 세계관을 보여주는 그림이라 하겠다.

<경교명승첩>에 수록한 ‘독서여가도’. 조선, 1740~1741년, 비단에 채색, 24.0×16.8cm, 간송미술문화재단 소장, 보물.삼척동자도 알듯 겸재 정선(1676∼1759)은 조선 회화의 거장이며 ‘진경산수화眞景山水畵’의 창시자였다. 그의 예술 세계를 살피면 자연스럽게 ‘실경산수화實景山水畵’라는 말이 대구對句로 붙는다. 실경산수는 ‘기록’이, 진경산수는 ‘대상의 본질 탐구’가 목적이라는 풀이말도 따라온다. 진경산수는 산수를 그리되, 어느 장소의 기세와 경물을 생략 또는 과장하면서 ‘그 안에 내재한 참(眞) 경치(景)’를 담은 그림이다. 그러므로 정선의 진경산수는 그라는 작은 조물주의 세계관을 보여주는 그림이라 하겠다. ‘요화하마도蓼花蝦蟆圖’, 조선, 18세기, 비단에 채색, 29.5×22.0cm, 국립중앙박물관 소장.호암미술관과 간송미술관이 손잡고 <겸재 정선>전을 개최하고 있다. 정선을 주제로 한 전시로는 최대 규모다. 두 미술관뿐 아니라 국립중앙박물관을 비롯한 18개 기관과 개인 소장품 등 총 1백65점(국보 1건, 보물 7건 57점 포함)이 한자리에 모였다. 진경산수화부터 사대부의 정취를 보여주는 관념산수화, 그리고 고사 인물화와 화조 영모화까지 정선의 예술 세계를 총체적으로 내다보고 들여다보는 자리다. 특별히 <행복>은 화조 영모화, 그중에서도 초충도에 주목했다. 정밀한 사생력, 탁월하다고 할 수밖에 없는 구도 감각, 색채 감각, 은근한 문기 등 정선의 독자적 사생 기법으로 완성한 그림들이다. 진경산수 또한 이러한 사실성과 문기에서 비롯되었음을 알게 한다. 조지윤 리움미술관 소장품연구실장을 통해 정선이라는 세계가 도달한 ‘참 경치’를 조망한다. 그의 말 가운데 겸재 정선 해제解題가 들어 있다.

‘요화하마도蓼花蝦蟆圖’, 조선, 18세기, 비단에 채색, 29.5×22.0cm, 국립중앙박물관 소장.호암미술관과 간송미술관이 손잡고 <겸재 정선>전을 개최하고 있다. 정선을 주제로 한 전시로는 최대 규모다. 두 미술관뿐 아니라 국립중앙박물관을 비롯한 18개 기관과 개인 소장품 등 총 1백65점(국보 1건, 보물 7건 57점 포함)이 한자리에 모였다. 진경산수화부터 사대부의 정취를 보여주는 관념산수화, 그리고 고사 인물화와 화조 영모화까지 정선의 예술 세계를 총체적으로 내다보고 들여다보는 자리다. 특별히 <행복>은 화조 영모화, 그중에서도 초충도에 주목했다. 정밀한 사생력, 탁월하다고 할 수밖에 없는 구도 감각, 색채 감각, 은근한 문기 등 정선의 독자적 사생 기법으로 완성한 그림들이다. 진경산수 또한 이러한 사실성과 문기에서 비롯되었음을 알게 한다. 조지윤 리움미술관 소장품연구실장을 통해 정선이라는 세계가 도달한 ‘참 경치’를 조망한다. 그의 말 가운데 겸재 정선 해제解題가 들어 있다.

전시를 기획한 조지윤 리움미술관 소장품연구실장.“작품을 모으니 정선이라는 인물이 보였습니다.”

전시를 기획한 조지윤 리움미술관 소장품연구실장.“작품을 모으니 정선이라는 인물이 보였습니다.”

정선의 예술 세계 전모를 다루자는 목표가 있었기에, 전시를 준비하면서 그가 평생 다룬 분야를 섭렵했죠. 그 과정에서 자연스레 그가 생각을, 의식을 어떻게 표현했는지 살피게 됐습니다. 정선은 증조부 이후 벼슬길에 나아가지 못한, 몰락한 명문가의 ‘소년 가장’이었어요. 그래서 그의 행로는 소년 가장의 절실한 분투기라 할 수 있죠. 뛰어난 능력을 타고났으나 그 재주를 집안을 일으키는 데 써야 했으니까요. 당시로선 양반이 그림 팔아 생계를 해결하는 걸 잡기로 여겼어요(정선은 30대 중반에 그림으로 이름을 떨친 이후 여러 지역에서 현감을 지내다 말년에 당상관에 올랐다. 하지만 잡기발신, 즉 잡스러운 기술로 출세했다는 이유로 탄핵 상소에 두 번이나 이름을 올렸다. 편집자 주). 그래서인지 저는 그의 그림에 처연함과 고뇌가 숨어 있다고 느꼈죠.

소년 가장 분투기의 한 끝을 전시 2부 2섹션 ‘정선의 문인 의식’에 구체적으로 구현했습니다. 가문에 대한 그의 자부심은 대학자 퇴계 이황과 이어진 집안임을 표현한 화첩 <퇴우이선생진적첩>으로 드러납니다. <경교명승첩> 중 ‘독서여가’와 ‘인곡유거’로 그가 문인의 정체성을 도모한 바를 살필 수 있고요( ‘독서여가’는 선비가 툇마루에 앉아 해당화를 감상하는 그림으로, 초췌해 보이는 선비는 정선 자신으로 추정된다. 다만 그는 생전에 자화상을 한 점도 남기지 않았다. 편집자 주)

“‘금강전도’와 ‘인왕제색도’를 처음으로 나란히 배치했습니다.”

정선의 대표작이라 할 ‘금강전도’와 ‘인왕제색도’는 저희가 관리하며 애지중지하던 작품입니다. 그중 ‘금강전도’는 정선의 금강산 진경산수 중에서도 대표작으로 손꼽힙니다. 금강산의 봉우리들이 한눈에 들어오도록 내려다본 시점(드론으로 내려다본 듯한 구도)이 독특하죠. 뾰족한 암산, 나무숲이 우거진 토산을 점과 선만으로 대비시켰고요. ‘금강전도’를 통해 살펴보건대 정선은 금강산을 하나의 소우주로, 이상향으로 인식한 것 같습니다. ‘인왕제색도’는 비 온 후 물기가 남은 암벽을 진한 먹으로, 다른 산들은 빠른 필선으로 표현한 작품입니다. 인왕산 골격의 양감, 농묵으로 능란하게 처리한 소나무들, 생동하는 전체 경관에서 70대 화가 정선의 완숙한 정신 세계를 엿볼 수 있어요. 그런데 이 두 작품을 한 공간에 전시한 적은 거의 없습니다. 한 주제로 같이 나와도 멀리 떨어져 있었죠. 워낙 센 작품들이니까요. 기획자들은 ‘도입부’라 부르는 전시 초입을 어떻게 꾸밀지 늘 고민합니다. 이번 전시를 기획하며 처음엔 도입부를 두 번 둘까도 생각했죠. 하지만 전시의 70~80%를 결정하는 도입부에 두 작품만 함께 배치하기로 결정했습니다. 무엇보다 ‘인왕제색도’는 5월 6일까지 전시한 후 ‘풍악내산총람’으로 교체됩니다. 고서화 보호를 위해 국립중앙박물관 수장고로 돌아간 후 ‘이건희 컬렉션’ 해외 순회전(2025년 11월부터 2027년 상반기까지)에 참여하죠. 당분간 국내에서 감상하기 힘들다는 뜻입니다. 두 작품을 주목할 만한 장소에 전시한 또 다른 이유죠.

“정선은 연핑크와 초록을 자유자재로 쓴 색채의 마술사입니다.”

전시를 준비하며 정선이 색을 매우 잘 쓰는 화가라는 점에 놀랐죠. 물론 조선 시대에도 궁중 회화나 민화에서 색을 썼지만, 문인화에서는 색을 되도록 삼갔어요. 정선은 ‘사문탈사’에서 절집의 벽을 온통 연핑크로 칠했는데, 당시 이런 색을 쓴 화가는 없습니다. ‘금강전도’의 하늘을 칠한 푸른색도 놀라울 정도입니다. 푸른색 하나도 서정적 분위기를 보여주는 연초록, 숲과 바위에 고전적 아름다움을 더한 진초록까지 다양해요. 당시 회화에서 이렇게 다채로우면서도 난하지 않게 색을 쓴 화가는 보지 못했습니다. 단정하게, 딱 그 선을 넘지 않는 힘이 있죠. ‘자위부과도刺蝟負瓜圖’, 조선, 18세기, 종이에 채색, 28.0×20.0cm, 간송미술문화재단 소장.“겸재의 화조 영모화, 세밀함의 극치랄까요?”

‘자위부과도刺蝟負瓜圖’, 조선, 18세기, 종이에 채색, 28.0×20.0cm, 간송미술문화재단 소장.“겸재의 화조 영모화, 세밀함의 극치랄까요?”

정선 작품 세계의 전방위적 조명이 전시 목표이니 당연히 분야별로 작품들이 있어야 했지만, 사실 제가 관심 있는 것은 산수화나 인물화였죠. 화조 영모화는 구색을 맞추려 구성한 것인데, 작품을 실제로 보고 깜짝 놀랐습니다. 그건 또 완전히 다른 ‘겸재 스타일’이었죠. 세밀함의 극치라 할까요? 조선 후기에 많은 문인화가가 사소하다고 여기던 주변 사물을 그림 소재로 끌어들였습니다. 정선 또한 적지 않은 수의 화조 영모화를 남겼습니다. 진경산수에서 보이던 정선만의 세밀한 관찰력과 그의 본질이라 할 수 있는 서정적 분위기가 화조 영모화에 그대로 담겨 있죠. 예를 들어 ‘송림한선도’는 매미의 날개 문양 하나까지 매우 세밀하게, 사실적으로 묘사했습니다. 그 옆에 있는 나무들은 한 필로 축축 그렸고요. 그러면서 평화롭고 서정적인 분위기도 여전하죠.

“간송미술관 덕분입니다.”

이 전시는 한국의 양대 사립 미술관인 호암미술관과 간송미술관이 협력해 공동 개최하는 첫 전시입니다. 2025년 삼성문화재단 창립 60주년을 기념해 호암미술관에서, 2026년 정선 탄생 3백50주년을 기념해 대구 간송미술관에서 전시가 이어집니다. 간송미술관은 ‘풍악내산총람’ ‘금강내산’ 등 정선의 최고작을 소장한 겸재 정선 연구의 메카이지만, 그동안 미술사 연구자도 작품에 쉽게 접근할 수 없었죠. 그러다 2021년 간송문화재단이 대구 간송미술관을 건립하면서 작품 대여의 문이 열렸어요. 3년 넘는 준비 기간을 거쳐 보물을 포함해 79점의 귀중한 간송미술관 소장품을 호암미술관으로 옮겨오게 됐습니다. 간송미술관 덕분에 정선 작품이 역대 최대 규모로 모일 수 있었죠. 아마 이렇게 모일 기회는 다시 없을지도 모르겠습니다.

“기획자로서 가장 좋아하는 그림을 꼽자면”

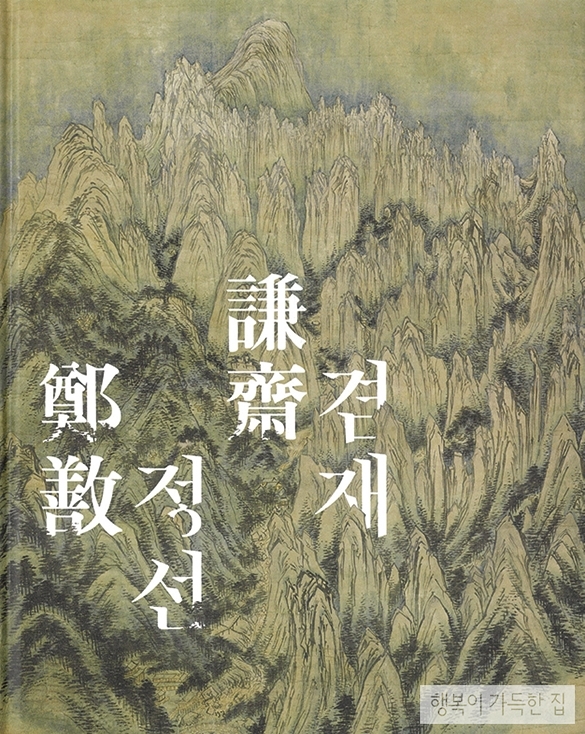

고미술 연구자로서 원래 ‘금강전도’를 가장 좋아했죠. 저희가 관리하던 작품이라 많이 봐왔고요. 그런데 이번 전시를 준비하며 간송미술관이 소장한 ‘통천문암’이라는 족자 그림에 매료되었습니다. 강원도 통천군의 문암이라는, 바윗돌 두 개가 마주 선 그림이에요. 수묵으로만 그렸고, 넘실대는 파도를 화면 위까지 그려 넣었는데, 바다가 하늘과 닿아 쏟아질 듯한 모습입니다. 지팡이 짚은 선비, 말을 탄 선비가 바위 사이로 보이고요. ‘참 경치’의 모든 것을 갖춘 작품이라 생각됩니다. 그림이 몸으로 와닿는 느낌까지 들죠. 하나 더 꼽자면 ‘연강임술첩’입니다. 멀리서 보면 산수가 보이고, 가까이서 보면 뱃놀이와 인물이 눈길을 끌죠. 5m 정도 되는 산수화에서 인물은 작은 비중인데, 신기하게도 거기서 소리가 들리는 것 같아요. 뱃놀이하고, 밥 짓는 모습에서 정선의 디테일을 또 발견하는 거죠. 충격적으로 다가온 작품입니다. 금강전도’를 모티프로 한 <겸재 정선>전 도록.

금강전도’를 모티프로 한 <겸재 정선>전 도록.

<겸재 정선>

기간 6월 29일(일)까지, 매주 월요일 정기 휴관

장소 호암미술관

예약 www.leeumhoam.org/hoam

문의 031-320-1801~2