부모성 함께 쓰기 운동을 시작하며 김명숙이던 이름을 김신명숙으로 바꾼 것은 1997년이었다 그러면서 나는 페미니스트로서 내 정체성을 새 이름을 통해 드러내게 됐다. 그 운동이 시작된 지 얼마 후 젊은 층을 중심으로 자기가 지은 이름을-이다, 마녀, 단비 등-필명이나 예명으로 쓰는 움직임도 생겨났는데, 그런 새로운 현상을 보며 비로소 나는 내 뜻과는 상관없이 부모가 지어준 이름을 평생 운명처럼 써야 하는 현실에 대해 문제의식을 갖게 됐다. 내 존재와 관련해 그렇게 중요한 기능을 담당하는 이름, 나 자신인 이름을 아무리 부모라도 타인이 결정하다니. 요즘처럼 개인의 주체적인 삶이 중시되는 세상에서 중요한 문제로 느낄 수 있는 것이다.

그런데 그런 문제의식에 뜻밖의 해법이 보이기 시작한 건 인터넷 공간에서였다. 온라인 세상에서 아이디나 닉네임을 사용하면서 사람들이 스스로 자신을 표현하는 새로운 이름을 갖기 시작한 것이다. 인기 있는 여성 포털 사이트에 들어가보면 ‘루살로메’ ‘비너스’ 같은 여성 인물이나 여신 이름부터 ‘방울토마토’ ‘블루베리’ 같은 과채류 이름, ‘깜찍이’ ‘상큼이’ 같은 자기표현 이름에 이르기까지 각종 닉네임이 넘쳐난다. ‘인생은도전’ ‘낭만고양이’ ‘심플라이프’ 등의 닉네임들은 그녀들이 어떤 종류의 사람인지를 간명하게 드러내주고 있고, ‘백마탄환자’ ‘자유찾기’ ‘행복하고싶다’는 그녀들의 고민스러운 처지 혹은 지향점을 드러내준다. 또 ‘고민맘’ ‘예쁜맘’ 등의 닉네임은 무엇보다 엄마로서 정체성을 가진 여성을 보여주고 있다.

이 같은 닉네임이나 아이디는 인터넷의 속성대로 순발력과 재치를 보여주는 반면 즉흥적이고 가볍기도 하다. 자신이 스스로 짓는 ‘이름’이라고 하기에는 뭔가 부족해 보인다. 부모가 지어준 것이 아닌, 스스로 자기를 표현하는 새로운 이름이라고 한다면, 우리 선조들이 택한 방식이던 호에 대해 한번 생각해볼 필요가 있지 않을까? 호라는 말이 환기시키는 품격과 의미를 생각하면서 말이다. 특히 여성에게 스스로 짓는 새로운 이름으로서 호는 결혼과 함께 아내로, 엄마로 살면서 흐릿해지거나 지워져 버린 자기 이름을 주체적으로 회복한다는 의미심장한 선언이 될 수 있다. 자기 이름을 주장한다는 건 곧 자기 자신의 삶을 선포한다는 것이다.

여성에게 스스로 짓는 ‘새로운 이름’으로서 호는 마흔이라는 나이와 특별한 연관을 지어도 좋을 것 같다. 여자 나이 마흔은 새로운 인생의 출발을 의미하니까. 우리가 살고 있는 가부장제 사회는 여성을 몸으로만 평가해 마흔이 넘으면 빛바랜 존재인 것처럼 폄훼하려 하지만 사실 여자 나이 마흔 즈음은 중요한 통과의례 시기다. 마흔 전후의 시기는 결혼 임신・출산・양육 과정을 거치며 자기 자신은 뒷전으로 밀어둔 여성들이 어느 정도 짐을 벗고 비로소 자신을 진지하게 돌아보는 시기, 그럼으로써 새롭게 태어날 준비를 하는 시기이기 때문이다. 그래서 여자 나이 마흔을 ‘두 번째 스무 살’이라고 표현한 책도 있다. 그 과정이 고통스럽더라도 이 시기를 잘 보내는 여성은 애벌레가 나방이 되어 날아오르듯 ‘새로운 나’로 변신해 가을 국화의 아름다움을 만들어낼 수 있는 것이다.

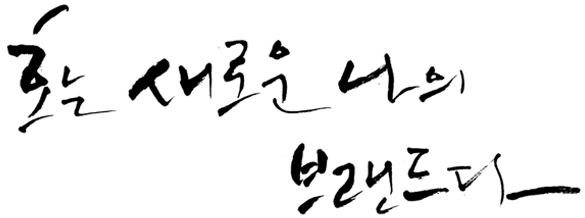

바로 그러한 시기에, 새로운 나로 변신을 모색하는 바로 그 시기에 스스로 호를 지어 새로운 이름을 갖는다는 것은 얼마나 의미심장한 일인가? 그때의 호는 단순한 별칭이 아니라 새로운 나의 브랜드가 되는 것이다. 나의 가치관과 인생관, 미감과 지향을 드러내며 나의 존재를 세상에 알리는.

본명이 허초희였던 조선 최고의 시인 허난설헌은 난설헌 蘭雪軒이라는 당호를 통해 자신의 향기를 지금까지 전해주고 있고, 최초의 여성 서양화가이자 선구적 페미니스트였던 나혜석은 정월 晶月이라는 아호를 갖고 있었다. ‘밝은 달’이란 뜻의 그 호는 20세기 초 어두웠던 가부장제 사회에서 선구적 횃불을 높이 쳐든 그녀의 빛나는 존재를 그대로 말해주고 있다. 요즘 세상에야 호를 굳이 한자로만 지을 필요가 없겠지만, 한자어가 주는 아취 雅趣를 좋아하기 때문에 나도 나혜석을 흠모하는 의미에서 정월이란 호를 참고해 내 호를 하나 지어볼 생각이다.