<행복> 3월호 표지 작가 김정수 님께 기하학 형태와 유려한 라인, 나사식 캡 등 1930년대식 디자인을 재창조한 워터맨의 ‘찰스톤 흑색 골드 트림’을 선물로 드립니다.051“어머니는 진달래 한 송이 따서 허공에 던지며 ‘내 새끼 잘되게 해주소서’라며 소원을 빌곤 했어요. 진달래 화전을 만들기 위해 꽃송이를 살살 따서 바구니에 담아 돌아오셨죠.” 화가 김정수 씨는 고향인 부산 해운대 뒷산에서 어머니 손을 잡고 거닐던 진달래 꽃길을 기억한다. 진달래는 모란이나 난초처럼 정원에서 신경 써서 기르는 꽃나무가 아니다. 야산에서 자생하는 흔한 꽃이다. 그러나 매년 3월이면 지천에 ‘꽃사태’를 이루며 피는 진달래만큼 어머니들의 지친 삶을 위무해줄 만만한 꽃이 또 있을까. 밥 한 그릇이 없던 보릿고개에 진달래 꽃잎 하나 똑 따서 눈으로 혀끝으로 맛보며 낭만을, 잠깐의 호사를 누렸다.

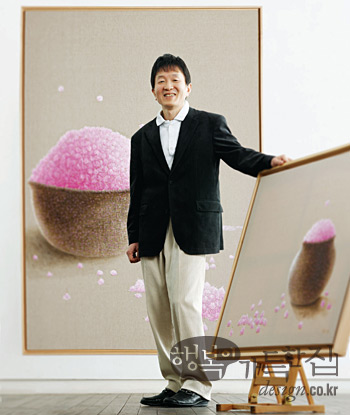

<행복> 3월호 표지 작가 김정수 님께 기하학 형태와 유려한 라인, 나사식 캡 등 1930년대식 디자인을 재창조한 워터맨의 ‘찰스톤 흑색 골드 트림’을 선물로 드립니다.051“어머니는 진달래 한 송이 따서 허공에 던지며 ‘내 새끼 잘되게 해주소서’라며 소원을 빌곤 했어요. 진달래 화전을 만들기 위해 꽃송이를 살살 따서 바구니에 담아 돌아오셨죠.” 화가 김정수 씨는 고향인 부산 해운대 뒷산에서 어머니 손을 잡고 거닐던 진달래 꽃길을 기억한다. 진달래는 모란이나 난초처럼 정원에서 신경 써서 기르는 꽃나무가 아니다. 야산에서 자생하는 흔한 꽃이다. 그러나 매년 3월이면 지천에 ‘꽃사태’를 이루며 피는 진달래만큼 어머니들의 지친 삶을 위무해줄 만만한 꽃이 또 있을까. 밥 한 그릇이 없던 보릿고개에 진달래 꽃잎 하나 똑 따서 눈으로 혀끝으로 맛보며 낭만을, 잠깐의 호사를 누렸다. 소년 김정수의 뇌리에 남았던 진달래는 청년 시절 프랑스 파리에서 유학하는 동안 잠시 희미해졌다. 1980년대 초반 정치적으로 암담하던 시절, 혈기 넘치던 그도 과격하고 전위적인 설치 작품을 했다. 그러다 1990년대 후반 한국에 왔다가 종로에서 “그대 가슴에 얼굴을 묻고 오늘은 울고 싶어라~”하는 김수희의 노래 ‘애모’를 들었다. 울컥했다. 고향 땅에 대한 그리움, 그를 세상에 내놓은 어머니에 대한 그리움이 솟았다. 난데없이 사레들려 심한 기침이 나듯, 꽃가루에 재채기가 나듯, 참을 수 없는 반사작용이었다. 중년에 접어든 화가는 파리로 돌아가 한동안 붓을 잡을 수 없었다. “도자기나 기와지붕처럼 한국 문화를 직접적으로 드러내는 소재 말고, 한국인의 가슴을 밑바닥부터 울릴 수 있는 작품이 무엇일까 고민했습니다.” 기억을 달려 그는 진달래를 찾아냈다.

이후 10년 동안 진달래 작품 한 점을 완성하기 위해 수백 장의 캔버스를 버렸다. 진달래가 가장 예쁘게 피었을 때의 색을 묘사하기까지 전국을 헤맸다. “진달래를 관찰하려고 몇 년 동안 봄만 되면 강원도, 전라도, 강화도 등 외진 시골로 내려가 작업실을 얻어 그곳에서 살았습니다. 보길도에서 설악산까지 진달래 길을 따라 걷기도 했고, 직접 꽃을 한 송이씩 따서 대바구니에 소복이 담아보기를 반복했습니다.”

진달래의 아스라한 꽃잎은 말로 형용하기 어려울뿐더러, 뻑뻑한 유화 물감으로 그려내기도 어려웠다. 불투명하지도, 투명하지도 않은 꽃잎. 실핏줄이 비칠 듯한 아기의 보드랍고 여린 눈꺼풀 같은 꽃잎. 진달래 빛 물감을 구하려고 전 세계 화방을 뒤지기도 했다. 욕심을 버리고 정성을 쏟자 흡족한 작품 한 점이 그려졌다. 한 번에 쓱 그리고 마는 게 아니라, 무념무상의 상태로 여덟아홉 번 정도 덧칠해서 완성했다. 따놓은 지 5분만 지나도 보랏빛 시체로 변한다는 진달래 꽃잎이 이제 그의 캔버스에서는 가장 예쁜 상태로 영생 永生하게 되었다.

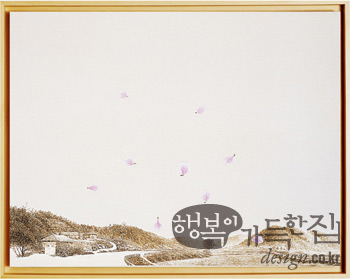

진달래의 아스라한 꽃잎은 말로 형용하기 어려울뿐더러, 뻑뻑한 유화 물감으로 그려내기도 어려웠다. 불투명하지도, 투명하지도 않은 꽃잎. 실핏줄이 비칠 듯한 아기의 보드랍고 여린 눈꺼풀 같은 꽃잎. 진달래 빛 물감을 구하려고 전 세계 화방을 뒤지기도 했다. 욕심을 버리고 정성을 쏟자 흡족한 작품 한 점이 그려졌다. 한 번에 쓱 그리고 마는 게 아니라, 무념무상의 상태로 여덟아홉 번 정도 덧칠해서 완성했다. 따놓은 지 5분만 지나도 보랏빛 시체로 변한다는 진달래 꽃잎이 이제 그의 캔버스에서는 가장 예쁜 상태로 영생 永生하게 되었다.진달래 꽃잎은 도심의 하늘에서 나붓나붓 흩날리고, 강화도 마니산 초입의 마을에서 꽃비처럼 내리고, 개울가 징검다리 위에 살며시 내려앉는다. 진달래는, 어미의 사랑은 어디에나 있다. 그러나 자식의 입시 합격을, 취업을, 건강을 소망하는 어미의 마음이 애잔한 파동으로 울려오기에는 이 시대가 너무나 풍족하다. 김정수 씨는 풍요 속에서 잊혀진 모정을 불러낸다. 그의 작품은 보는 것만으로도 모정이 가슴을 저민다. 그래서 한 보시기의 진달래는, 어머니의 부적이다.

(오른쪽) ‘축복’, 김정수, 2008