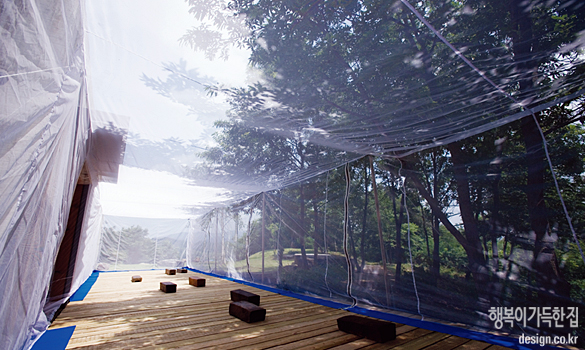

건축가 조병수의 ‘모기장 상자’

‘상자는 텅 빈 채로 아름답다. 그 아름다움은 황금비율과 같은 시각적 비례에서 오는 것이 아니다. 그 아름다움은 그저 채워짐을 통해 느끼는 넉넉함과, 텅 비워짐을 통해 느끼는 여유로움에서 오는 것이다.’ 사과 상자 같은 건축을 꿈꾸는 그는 집 앞에 또 하나의 상자를 만들었다. 가로 14m, 세로 3.6m, 높이 2.3m의 모기장으로 만든 단정하고 정직한 상자. 투명한 모기장 벽이니 텅 비울 수 있어 여유롭고, 바깥 풍경이 오롯이 채워지니 넉넉한 상자. 이 상자는 마음을 닦는 청정도량이 되었다가, 1인분의 고독, 1인분의 휴식을 안겨주는 대청마루가 된다.

미술가 김나정의 ‘리트머스 모기장’

그에게 실크 오간자는 안과 밖의 경계를 만들어내는 투명한 피부 같다. 그 예민한 실크 천을 향으로 한 땀 한 땀 태워 그림을 그린다. 여성의 몸, 긴 줄기를 가진 연꽃, 부레, 비늘, 세포 조직처럼 물에서 태어난 생명을 그린다. 비커에 담긴 황, 청, 적의 용액이 그 그림의 끝단을 스멀스멀 타고 오른다. 노란 건 오줌, 파란 건 눈물, 붉은 건 피다. 여자의 몸을 이루는 체액들이다. 그러고 보니 온통 물에 대한 이야기다. 바로 액체적인 몸, 여자에 대해 말하기, 경계를 스며듦(넘나듦이 아니라 스며듦)에 대해 말하기.

(왼쪽) 미술가 함연주의 ‘모기장 드레스 입은 신부’

거미처럼 자기 몸의 일부, 머리카락으로 작품을 만드는 함연주 씨. 벌써 10년 가까이 머리카락을 모았다. 이 거역할 수 없는 흔적들은 매일 박스 안에 차곡차곡 담겨진다. 손 대면 톡 하고 끊어질 것만 같은 그 예민한 사물에 조심스럽게 레진(합성수지)을 바른다. 그러면 머리카락이라는 실체는 사라지고 빛을 받아 반짝이는 환영의 세계만 남는다. 몸에서 빠져나와 생명을 다한 머리카락이 축제를 밝히는 드레스가 되었다. 이 드레스는, 이 옷은 사람의 외부이면서 사람을 보호하는 몸의 연장이다. 바로 모기장이다. 바로 집이다.

(오른쪽) 푸드 아티스트 오정미의 ‘노인과 바다’

이 소박한 접시 안에는 상어떼에게 청새치를 빼앗긴 산티아고 노인의 땀이 담겨 있다. 그물은 다 찢어지고 청새치는 뼈만 남았지만, 그 물고기를 포기하는 건 바다를 포기하는 일이다. 오정미 씨는 무를 저며 그물을 만들고, 뼈에 손톱만큼 붙어 있었을 생선살로 스시를 만들었다. 돌멩이로 섬을, 소금으로 파도를 만들고, 그물에 붕어 모양 간장 튜브를 매달고 나니, 이 녀석들이 바로 산티아고 노인의 청새치 같다. 바다로 간 모기장은 언젠가 온전한 청새치를 산티아고에 안겨줄 것이다.

미술가 윤영화의 ‘풍경’

하늘도 수평선도, 빛도 어둠도, 중심도 주변도, 미래도 과거도 경계 지을 수 없는 바다다. 커다란 붓이 지나가며 형상을 지워버린 것 같은 사진을 찍고, 그 위에 얇은 망(모기장)을 올려놓는다. 그러고 나니 평면의 사진이 느닷없이 홀로그램 같아진다. 상극이나 이분법이란 이 그림 속엔 없다. 성스러운 것과 속된 것, 보이는 것과 보이지 않는 것, 변하는 것과 변하지 않는 것이 한데서 노닌다. 그리고 상상하게 한다. 이 풍경 저 너머, 이 세상 저편엔 무엇이 있을까?

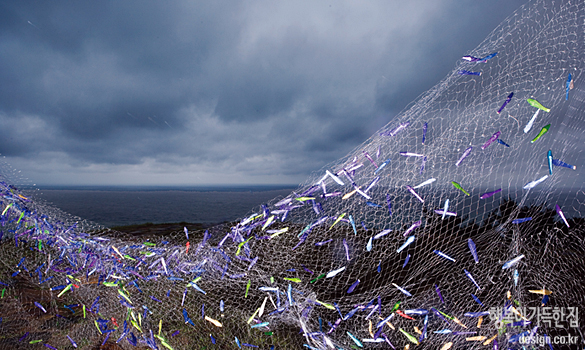

미술가 옥현숙의 ‘모기장 그물과 목어’

조선소 집 딸내미였던 작가는 씨실, 날실을 엮어 그물을 짜고, 멸치처럼 자잘한 목어를 깎아 그물에 매달면서 인연이라는 걸 생각하게 됐다. 씨실에 날실을 포개어주니 새 인연의 공간이 보이고, 떼를 지어주니 멸치만 한 목어가 제법 힘이 세 보이기 시작했다. 그때부터 그는 중매자가 되었다. 자잘한 목어는 성긴 그물을 열심히 넘나든다. 그물에 걸리지 않는 바람처럼, 목어도 이 모기장을 빠져나가 하늘로 승천할 것이다. 역시, 인연은 맺음보다는 풀림에 가까운 것이다.