서울에서 세 시간 반을 달려 도착한 경남 산청군. 멀리서도 집 안이 훤히 들여다보이는 낮은 돌담, 한눈에 들어오는 소담한 정원에 허리가 굽은 오래된 석류나무 한 그루와 유난히 색이 또렷한 야생화가 눈길을 사로잡는다. 정원이나 화단 같은 한자보다 ‘꽃밭’이라는 우리말이 훨씬 정겹게 느껴지는데, 산청‘어머니의 정원’은 사실 누군가의 정원이라기보다 꽃이 주인공인 꽃밭에 가깝다. 꽃밭에는 태어나면서 마치 이름을 알고 있는 듯한, 그래서 굳이 식물 사전을 찾아가며 알아볼 필요도 없는 그렇고 그런 친근한 꽃들이 모여 산다. 맨드라미, 봉숭아, 채송화, 과꽃, 붓꽃, 해바라기 등 모두 초등학교 교과서에서 본 익숙한 것들이다.

서울에서 세 시간 반을 달려 도착한 경남 산청군. 멀리서도 집 안이 훤히 들여다보이는 낮은 돌담, 한눈에 들어오는 소담한 정원에 허리가 굽은 오래된 석류나무 한 그루와 유난히 색이 또렷한 야생화가 눈길을 사로잡는다. 정원이나 화단 같은 한자보다 ‘꽃밭’이라는 우리말이 훨씬 정겹게 느껴지는데, 산청‘어머니의 정원’은 사실 누군가의 정원이라기보다 꽃이 주인공인 꽃밭에 가깝다. 꽃밭에는 태어나면서 마치 이름을 알고 있는 듯한, 그래서 굳이 식물 사전을 찾아가며 알아볼 필요도 없는 그렇고 그런 친근한 꽃들이 모여 산다. 맨드라미, 봉숭아, 채송화, 과꽃, 붓꽃, 해바라기 등 모두 초등학교 교과서에서 본 익숙한 것들이다.그런데 그토록 많은 사람들이 이 꽃밭을 찾는 이유는 무엇일까. 매해 5월, 이곳에서는 무료로 꽃을 나눠주는 행사가 열린다. 주최자는 단체도 기업도 아닌, 이 꽃밭을 손수 일군 김점악 할머니. 꽃과 나무를 좋아하는 칠순의 할머니가 지난 30여 년간 정성을 다해 정원을 가꾸었고, 좋아하는 꽃을 사람들과 나누고 싶어 ‘무료 꽃 나눔 행사’를 시작했다. “칠순에 보통 자식들이 잔치를 열어주거나, 여행을 보내드리잖아요. 어머니는 여행 갈 돈으로 꽃모종을 심어 사람들에게 나눠주고 싶다고 하더군요. 그렇게 좋아하시는 꽃을 이제 함께 즐기고 싶다면서요.” 김점악 할머니의 든든한 후원자, 둘째 아들 서광민 씨의 말이다. 할머니가 칠순이 되던 해에 시작한 꽃 나눔은 올해 다섯 번째 행사를 치렀다. 지금까지 어린이집 아이들, 이주 외국인 여성들, 노인 단체 등 전국의 단체와 방문객에게 5만여 포기의 야생화 모종과 씨앗을 나누어 주었다. 첫해 행사를 마친 후 산청 ‘어머니의 정원’을 알게 된 사람들이 정원의 아름다움과 할머니 이야기를 전하기 위해 블로그 ‘어머니의 정원’(cafe.daum.net/omma)을 만들었고, 할머니와 함께 매년 꽃 나눔 행사를 준비한다. “처음에는 산청의 꽃을 전국 방방곡곡에 전하고 싶은 마음이 컸지. 근데 행사를 하면서 꽃은 누구나 좋아한다는 것을 알겠더라고. 사실 돈이 없어서 꾸미고 싶어도 꾸미지 못하는 어려운 사람이 얼마나 많아. 차편만 보내주면 한껏 실어서 보내.” 작은 것 하나 나누기도 힘든 세상에 아무 대가 없이 예쁜 꽃을 나눌 수 있으니 얼마나 좋은 일인가.

(왼쪽) 낮은 돌담장 집, 대문이 없는 집, 여름밤 방문 열어놓고 모기장 안에서 자는 집, 동네 아이들이 딸기와 석류를 몰래 따 먹는 집, 누구에게나 꽃을 나눠주는 집. 모두 산청 ‘어머니의 정원’을 표현하는 말이다.

1 꽃순이 칠순 어머니와 친구들. 김점악 할머니는 누구에게나‘사랑한다’는 말을 많이 쓴다. 평생 꽃과 함께해서일까. 고인이 된 남편 서영식 선생과도 평소 ‘사랑한다’는 말을 자주 나눴다고 하니, 말랑말랑한 마음을 표현하는 일에 인색하지 않은 듯하다.

2 작은 씨앗을 나누니 더 큰 행복이 찾아왔다.

나눔, 클수록 좋다 할머니의 아들답게 둘째 아들 서광민 씨 역시 숲과 산, 자연이 좋아 ‘씨밀레 숲 학교’를 열어 아름다운 우리 숲과 자연을 사람들과 함께 나누고 있다.평소 나들이가 어려운 장애우를 위해 숲 체험 봉사를 하는데. 이렇게 온 가족이 자연을 사랑하고 이를 나누고자 해서인지 찾아오는 사람이 많다. 소문을 듣고 여기저기서 좋은 일에 쓰라며 씨와 모종을 가져다주기도 한다. 길가에서 훤히 들여다보이는 할머니의 집을 맞닥뜨리면 누구나 활짝 미소를 짓게 된다. 소나무는 사시사철 푸름을 유지하고 영산홍과 백일홍 등 온갖 꽃이 선물한 여름의 싱그러움이 다할 때쯤 석류나무, 대추나무가 탐스러운 열매를 맺는다. 40년 전, 이사 오면서 심은 단풍나무는 벌써 지붕을 덮을 정도로 크게 자랐다. 20평도 채 안 되는 정원이지만 그래서 구석구석 숨어 있는 잔재미가 있다. 보라색 백일홍, 별처럼 생긴 별꽃, 한국 토종 야생화 범의꼬리, 가을 들국화, 샛노란색 야생화 마타리, 눈 속에서도 꽃을 피운다는 복수초, 풍로초까지 우리 꽃이 얼마나 예쁜지 알리고 싶어 봄부터 여름까지 부지런히 야생화를 심었단다. 그러나 아이로니컬하게도 김점악 할머니는 정원 가꾸기에 게으른 편이라고 말한다. 1년에 두 번 정도 가지를 쳐주고 병충해를 쫓을 뿐, 다 스스로 알아서 자라는 거라고. “마음을 쉬게 하는 정원이어야지, 고궁처럼 잘 꾸미려고 들면 그것처럼 큰 짐이 없어. 그리고 나무도 쉬어야지 자꾸 괴롭히면 짜증을 내.” 할머니의 깊은 뜻을 아는지 그의 마당은 언제나 늘 건강한 모습이다. 겉모양이 화려하거나 특이하지도 않은데 사람들이 입을 모아 칭찬하는 이유를 알 것 같다. 그 비밀의 열쇠는 바로 이름에서도 알 수 있듯 ‘엄마’의 마음. 그곳에는 햇빛에 잘 마른 풀 향기가 있고, 엄마를 닮은 풋풋한 꽃향기가 있다.

1 ‘나누니 더 커진다’는 진리를 깨달은 모자는 담장은 물론 대문까지 없애버렸다.

2 꽃밭을 구경하러 온 사람들이 잠시 볕을 피해 차 한잔 마시며 편히 쉴 수 있도록 별채는 아예 사랑방으로 만들었다.

3 농촌의 바쁜 일과 속에서도 식구들은 봄이 오면 꽃밭을 다듬고 이런저런 꽃씨를 뿌리느라 부지런을 떤다.

야생화로 정원에 소박한 멋을 더해라

“꽃이 가득인데 누가 깜깜한 마음을 계속 놓아두고 있겠는가. 꽃은 자체로 밝음의 전령사다”라고 문학평론가 정효구 씨는 말했다. 스무 평이 안 되는 김점악 할머니의 정원은 다양한 야생 식물의 생명력이 더해져 그 어느 저택의 잘 가꾼 뜰보다 풍요로운 모습이다. 채송화, 봉선화 등 자잘한 식물이 자유롭게 어우러진 아름다운 꽃밭은 오래된 한옥을 운치 넘치는 별장 같은 공간으로 만드는 요술을 부린다. 꽃밭에서 야생화들이다투어 피어날 땐 마치 작은 잔치라도 하는 듯 활력이 넘치는데, 스스로의 힘으로 앞서거니 뒤서거니 피어나는 꽃들은 조금 우울하던 집안 분위기까지도 생명력 넘치는 밝은 기운으로 바꾸어놓는다고. 자연스럽게 소박한 멋을 내는 야생화를 낡은 옹기나 토분에 가꿔보자

1 습기가 있는 초원에서 잘 자라는 여러해살이풀 붓꽃.

2 국화과 식물 ‘달리아’. 세계 각국에서 원예용으로 재배한다.

3 작고 겸손한 꽃이라 불리는 풍로초. 사계절 내내 꽃을 볼 수 있다.

4 밤에 만개하는 달맞이꽃. 핑크색 낮달맞이는 낮에도 활짝 핀 모습을 볼 수 있다.

5 산청은 목화 특산지답게 집집마다 하얀 목화꽃이 있다.

6 질박한 토분에 추억의 사루비아와 붓꽃을 함께 심었다.

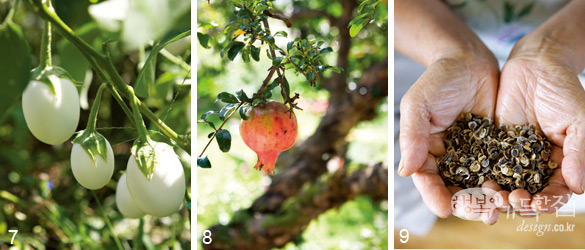

7 꽃과 함께 어우러져 풍요로운 풍경을 만들어주는 가지 나무.

8 석류 열매는 가을에 껍질이 터져 벌어지면 독특한 운치를 자아낸다.

9 여름에 따둔 씨앗. 모아두었다가 필요한 사람들에게 보내준다.