퇴계의 남쪽에 도산 있는데/ 신비한 곳 가까이 있어 좋고도 괴이하네/ … / 이어진 봉우리는 구름 등으로 오르고/ 잘리운 산기슭은 강언덕을 바라보고 있네/ 푸른 물은 겹 모래섬 두르고 있고/ 아득한 봉우리는 천개의 상투로 이어져 있네/ 아래 한 동네 살피어 구하니/ 묵은 바람 이에 보상받게 되었네/ 그윽하고 깊숙한 두 산 사이에/ 개인 날의 이내는 그림 속에 들어온 듯/ 온갖 녹색에서는 안개 피어오르고/ 분홍빛 꽃은 그물을 씌운 듯 곱네/ … / 어서 좁은 방 지어서/ 창문으로 맑고 상쾌함 보리라/ 도서는 책시렁에 넘치고/ 꽃과 대는 울타리와 담장에 비치리.” <도산잡영> 중 ‘다시 도산의 남동쪽을 가서 보고 짓다’

느지막이 은퇴해 도산에 머물던 퇴계는 연구와 강학에 전념하다 숨을 거두기 나흘 전 제자들에게 “평소에 아는 대로 많은 것을 가르쳤지만 나도 모르게 틀린 것이 있을지 모르니 양해하라”라는 마지막 인사를 남겼다. 성인의 면모를 엿보게 하는 이 말에서 느껴지듯 그의 철학이 미로 발휘된 도산서당은 청결한 쾌快와 검박하고 고요한 정서를 느끼게 한다. 아무것도 없는 순선한 마음 본래의 바탕으로 환원되는 곳이기도 하다. 경학敬學이 완성됨으로써 서로 즐겁게 어울림이 물과 고기의 관계처럼 되는 공간이다. 김개천

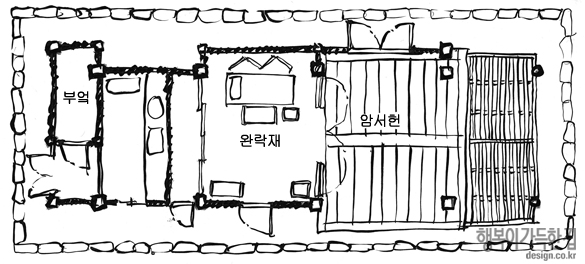

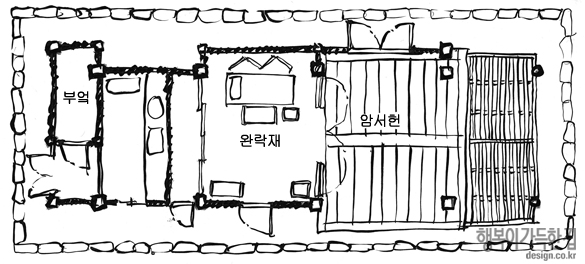

퇴계 선생이 거처한 완락재의 ‘완락’은 ‘언제나 배움을 즐기니 여기서 평생토록 지내도 싫지 않겠다’라는 뜻이고, 제자를 가르쳤던 마루 ‘암서헌’은 바위에 기대어 조그마한 효험이라도 바란다는 학문에 대한 겸손의 뜻이 담겨 있다. 마루 한 칸, 온돌방 한 칸, 부엌 한 칸의 단출한 구성이다. 그러나 자세히 살피면 이 집은 3칸이 아니다. 부엌 쪽으로 반 칸을 늘렸고 마루 쪽은 아예 1칸을 늘려 가적지붕(단순한 맞배지붕의 양끝 칸에 날개를 펼친 듯 지붕을 덧단 형태)까지 달았다. 4.5칸 집이라 불러야 마땅하다.

완락재-마루의 분위기를 띠고 있는 방

방과 마루로 나누어져 있으나 완전히 분리된 것은 아니다. 그 분위기는 서로 연결되어 있다. 먼저 바깥 대청이 방 안으로 침입해 있다. 방의 모서리에는 나무로 짠 골격이 드러난 채로 놓여 있다. 이 골격은 대청마루의 무드에서 비롯된 것이다. 방의 천장이 대청마루처럼 골조가 그대로 드러난 점 또한 바깥 대청의 무드가 방 안으로 침투한 것으로 보아야 한다.

암서헌-방의 분위기를 띠고 있는 마루

대청마루 뒤쪽은 전체가 흙벽으로 막혀 있고 가운데쯤에 개구부가 있는 구조로 되어 있다. 여기서 막힌 흙벽의 모체는 방이다. 방의 대부분은 흙벽으로 되어 있다. 흙벽으로 제법 단단히 막는 것이 방을 만드는 지배적인 원리인데 그 원리가 바깥에 있는 대청으로 이어진 것으로 볼 수 있다.

암서헌과 완락재의 관계

방과 대청마루 사이에는 벽이 놓인다. 나무판과 장지문으로 되어 있는 이 벽은 둘 사이의 소통이 일어날 수 있게 하는 재주가 많은 벽이다. 이 벽은 모두 접어서 들어 올릴 수 있는 들문이기도 하다. 이 벽은 크게 네 가지 재주를 부린다. 모두 닫고, 방문만 열고, 한짝 문만 들어 올리고, 두 짝 모두 들어 올리는 재주이다. 모두 닫았을 때 상대적으로 방은 방다워진다. 비교적 막혀 있는 방이 되고 대청과의 교류도 제한된다. 하지만 벽이 하나씩 들리면서 상황은 다르게 바뀐다. 더욱 활발하게 소통할 수 있는 상황으로 변하는 것이다.

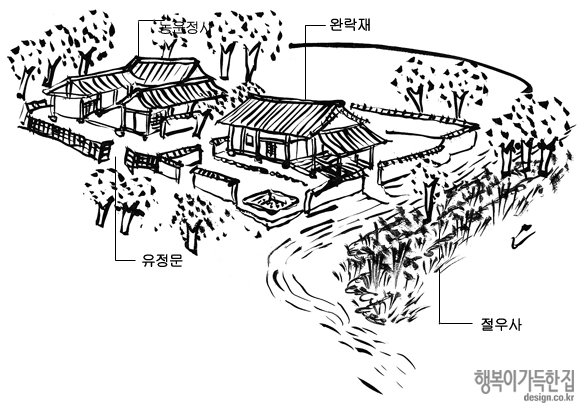

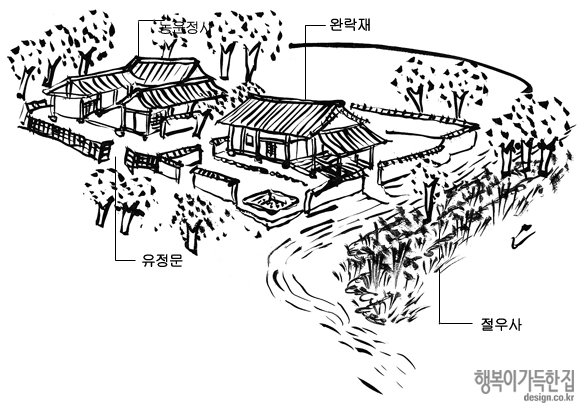

농운정사 ‘농운’은 ‘언덕 위 구름’이란 뜻이며, 정사는 ‘정신을 수양하고 학문을 연구하며 가르치는 집을 뜻한다. 건물의 구조는 한자로 공부의 ‘공’자를 따서 ‘工’ 자형으로 지었다. 두 개의 긴 방, 두 개의 마루방, 두 개의 토방으로 이어져 있으며 공부하는 데 밝게 하기 위하여 사방에 창문을 많이 내어 채광을 살리고 맑은 공기가 들어오도록 해서 정신을 맑게 하였다고 한다.

완락재 세 칸 집이나 네다섯 칸으로 변화하는 파격적이면서도 단순한 평면은 성인聖人이 정조精粗(맑고 거침)의 두 가지 면을 다 가지듯 얕게 보는 자유로움과 깊게 느끼는 온후함으로 마주하는 아름다움이 장치되어 있다. 마치 바른 선비를 대하는 듯한 연못과, 스스로를 돌아보게 하는 담장의 빈 칸(완락재 작은 창 밖으로 보이는)은 고담하나 맑고 깊은 노老의 경지로 자연을 담고 있다. 집은 작으나 무궁하여 육체와 정신이 자유로운 경지에 이르게 한다.

유정문 “한문공의 큰 거북 빌림(당나라의 한문공 한유가 <복지부>에서 읊은 길이가 한 자 두 치나 되는 큰 거북의 등껍데기를 빌려서 집터를 얻는 점을 치는 일을)/ 기다리지 않아도/ 새 거처에 아득하게/ 사립문 비치네/ 산의 오솔길 풀에 덮일 것(새 거처로 사람들 자주 왕래하니 맹자가 말한 ‘좁은 길은 조금만 사용하지 않으면 풀에 덮여 막혀버린다’는 따위)/ 걱정할 것 없고/ 도道 그윽하고 곧은 데 있으니/ 탄탄하고 평평함 느껴지네.” <도산잡영> 중 ‘유정문’

절우사 “소나무와 국화는 이 동산에서 대나무와 더불어 세 벗이 됐네/ 매화는 어찌하여 이 셋에 못 끼는가/ 이제 나는 어울려서 풍상계를 만드노니/ 굳은 절개와 맑은 향기는 같은 동료로 이름이 나 있도다.”

<도산잡영> 중 ‘절우사 화단’완락재

완락재의 방 한 칸과 암서헌 마루와 끊어진 담과 작은 연당은 졸박拙樸(담담한 가운데 억지로 꾸미려 하지 않음)하나 범상하지 않다. 연못이 있으나 가장 작은 크기로 자리하고 빈 담장으로 인해 도산서당이 자연과 계곡의 물로 연결된다. 아름다운 것을 보고 즐기는 것만이 아니라 옆에 두고 스스로를 돌아보기 위함이었다. “학문하는 것은 아무도 보지 않는 곳에 혼자 있을 때에도 늘 삼가는 것으로 명도明道가 된다”고 공자가 말하였듯 그가 설계한 공간은 아름다움을 통한 자성과 관조의 공간이 되었다. 김개천

느지막이 은퇴해 도산에 머물던 퇴계는 연구와 강학에 전념하다 숨을 거두기 나흘 전 제자들에게 “평소에 아는 대로 많은 것을 가르쳤지만 나도 모르게 틀린 것이 있을지 모르니 양해하라”라는 마지막 인사를 남겼다. 성인의 면모를 엿보게 하는 이 말에서 느껴지듯 그의 철학이 미로 발휘된 도산서당은 청결한 쾌快와 검박하고 고요한 정서를 느끼게 한다. 아무것도 없는 순선한 마음 본래의 바탕으로 환원되는 곳이기도 하다. 경학敬學이 완성됨으로써 서로 즐겁게 어울림이 물과 고기의 관계처럼 되는 공간이다. 김개천

퇴계 선생이 거처한 완락재의 ‘완락’은 ‘언제나 배움을 즐기니 여기서 평생토록 지내도 싫지 않겠다’라는 뜻이고, 제자를 가르쳤던 마루 ‘암서헌’은 바위에 기대어 조그마한 효험이라도 바란다는 학문에 대한 겸손의 뜻이 담겨 있다. 마루 한 칸, 온돌방 한 칸, 부엌 한 칸의 단출한 구성이다. 그러나 자세히 살피면 이 집은 3칸이 아니다. 부엌 쪽으로 반 칸을 늘렸고 마루 쪽은 아예 1칸을 늘려 가적지붕(단순한 맞배지붕의 양끝 칸에 날개를 펼친 듯 지붕을 덧단 형태)까지 달았다. 4.5칸 집이라 불러야 마땅하다.

완락재-마루의 분위기를 띠고 있는 방

방과 마루로 나누어져 있으나 완전히 분리된 것은 아니다. 그 분위기는 서로 연결되어 있다. 먼저 바깥 대청이 방 안으로 침입해 있다. 방의 모서리에는 나무로 짠 골격이 드러난 채로 놓여 있다. 이 골격은 대청마루의 무드에서 비롯된 것이다. 방의 천장이 대청마루처럼 골조가 그대로 드러난 점 또한 바깥 대청의 무드가 방 안으로 침투한 것으로 보아야 한다.

암서헌-방의 분위기를 띠고 있는 마루

대청마루 뒤쪽은 전체가 흙벽으로 막혀 있고 가운데쯤에 개구부가 있는 구조로 되어 있다. 여기서 막힌 흙벽의 모체는 방이다. 방의 대부분은 흙벽으로 되어 있다. 흙벽으로 제법 단단히 막는 것이 방을 만드는 지배적인 원리인데 그 원리가 바깥에 있는 대청으로 이어진 것으로 볼 수 있다.

암서헌과 완락재의 관계

방과 대청마루 사이에는 벽이 놓인다. 나무판과 장지문으로 되어 있는 이 벽은 둘 사이의 소통이 일어날 수 있게 하는 재주가 많은 벽이다. 이 벽은 모두 접어서 들어 올릴 수 있는 들문이기도 하다. 이 벽은 크게 네 가지 재주를 부린다. 모두 닫고, 방문만 열고, 한짝 문만 들어 올리고, 두 짝 모두 들어 올리는 재주이다. 모두 닫았을 때 상대적으로 방은 방다워진다. 비교적 막혀 있는 방이 되고 대청과의 교류도 제한된다. 하지만 벽이 하나씩 들리면서 상황은 다르게 바뀐다. 더욱 활발하게 소통할 수 있는 상황으로 변하는 것이다.

농운정사 ‘농운’은 ‘언덕 위 구름’이란 뜻이며, 정사는 ‘정신을 수양하고 학문을 연구하며 가르치는 집을 뜻한다. 건물의 구조는 한자로 공부의 ‘공’자를 따서 ‘工’ 자형으로 지었다. 두 개의 긴 방, 두 개의 마루방, 두 개의 토방으로 이어져 있으며 공부하는 데 밝게 하기 위하여 사방에 창문을 많이 내어 채광을 살리고 맑은 공기가 들어오도록 해서 정신을 맑게 하였다고 한다.

완락재 세 칸 집이나 네다섯 칸으로 변화하는 파격적이면서도 단순한 평면은 성인聖人이 정조精粗(맑고 거침)의 두 가지 면을 다 가지듯 얕게 보는 자유로움과 깊게 느끼는 온후함으로 마주하는 아름다움이 장치되어 있다. 마치 바른 선비를 대하는 듯한 연못과, 스스로를 돌아보게 하는 담장의 빈 칸(완락재 작은 창 밖으로 보이는)은 고담하나 맑고 깊은 노老의 경지로 자연을 담고 있다. 집은 작으나 무궁하여 육체와 정신이 자유로운 경지에 이르게 한다.

유정문 “한문공의 큰 거북 빌림(당나라의 한문공 한유가 <복지부>에서 읊은 길이가 한 자 두 치나 되는 큰 거북의 등껍데기를 빌려서 집터를 얻는 점을 치는 일을)/ 기다리지 않아도/ 새 거처에 아득하게/ 사립문 비치네/ 산의 오솔길 풀에 덮일 것(새 거처로 사람들 자주 왕래하니 맹자가 말한 ‘좁은 길은 조금만 사용하지 않으면 풀에 덮여 막혀버린다’는 따위)/ 걱정할 것 없고/ 도道 그윽하고 곧은 데 있으니/ 탄탄하고 평평함 느껴지네.” <도산잡영> 중 ‘유정문’

절우사 “소나무와 국화는 이 동산에서 대나무와 더불어 세 벗이 됐네/ 매화는 어찌하여 이 셋에 못 끼는가/ 이제 나는 어울려서 풍상계를 만드노니/ 굳은 절개와 맑은 향기는 같은 동료로 이름이 나 있도다.”

<도산잡영> 중 ‘절우사 화단’완락재

완락재의 방 한 칸과 암서헌 마루와 끊어진 담과 작은 연당은 졸박拙樸(담담한 가운데 억지로 꾸미려 하지 않음)하나 범상하지 않다. 연못이 있으나 가장 작은 크기로 자리하고 빈 담장으로 인해 도산서당이 자연과 계곡의 물로 연결된다. 아름다운 것을 보고 즐기는 것만이 아니라 옆에 두고 스스로를 돌아보기 위함이었다. “학문하는 것은 아무도 보지 않는 곳에 혼자 있을 때에도 늘 삼가는 것으로 명도明道가 된다”고 공자가 말하였듯 그가 설계한 공간은 아름다움을 통한 자성과 관조의 공간이 되었다. 김개천