1 캐논 <네오 리얼 Neo Real>전. 전시장을 유영하듯 공간 전체를 휘감고 도는 높고 하얀 스크린에 해파리 영상을 쏘아 마치 바닷속에 들어와 있는 듯한 환상을 갖게 했다.

2 새 옷을 입은 판톤 체어. 베르너 판톤이 디자인한 이 의자가 첫선을 보인 것은 1960년. 50여 년의 세월이 흐른 지금 판톤 체어가 다채로운 색상으로 옷을 갈아입었다.

3 ‘십자가의 고난(The Crucifixion)’. 올해 밀라노디자인위크에서 스튜디오 욥은 옛날 교회당의 스테인드글라스에 재치를 더해 21세기적으로 해석했다. 스튜디오 욥은 요즘 유명 가구 브랜드와 갤러리 사이에서 한창 주가를 올리고 있는 디자인 듀오다.

1 ‘워크 Work 소파’. 네덜란드 프로젝트 브랜드 ‘프로프 Prooff’가 선보인 이 소파는 마치 퍼즐 조각을 맞추듯 몇 가지로 정해져 있는 의자 유닛을 원하는 용도대로 끼워 맞춰 사용할 수 있다. ⓒ양재준

2 ‘스시 소파’. 이름에서도 느껴지듯이 다분히 일본적인 정서가 담긴 소파로 네덜란드 인테리어 디자이너 에드바르트 반 블릿 Edward van Vliet이 디자인했다. 패브릭 디자이너 출신인 그는 모로소 Moroso와 함께 ‘스시’ 컬렉션을 선보이고 있다.

의자, 틀을 벗다

세계적인 디자인 전시회에 출품한 작품들을 보면 (장르 구분이 없는 한) 의자가 차지하는 비중이 높다. 의자는 예로부터 디자이너나 건축가들이 새로운 구조와 소재를 실험해보며 자신의 개성을 표현하는 매력적인 소재이다. 또한 가구 중에서도 가장 기본이 되는 것으로 인테리어 연출에도 쉽게 이용할 수 있다는 이점이 있다. 올해 밀라노디자인위크에 소개된 의자 중에는 종이 혹은 콘크리트로 만든 소파, 저절로 무너졌다 다시 저절로 원상 복귀하는 의자, 귀가 달린 의자 등 의외의 소재와 기발한 아이디어로 무장한 것들이 눈길을 끌었다. 디자이너들은 의자의 공식화된 형태를 받아들이지 않고 ‘앉는다’는 본연의 행위와 기능을 생각하며, 고정관념에서 벗어난 소재 선택이나 표현 방식으로 좀 더 강하게 개성을 드러냈다. 개성이 강한 디자인의 의자를 바라볼 때 필요한 것은 겉으로 드러나는 형태 이면에 담긴 이야기를 꿰뚫어 볼 수 있는 안목이다. 기능적인 가구로 디자인한 의자와 예술 작품처럼 디자인한 의자에 담긴 이야기는 서로 다르다. 그 내용을 안다는 것은 디자이너의 의도를 읽는 것이다. 이를 알고 나면 난해하고 모호했던 의자가 아름답게 느껴질 수 있고, ‘뭐 저런 걸’ 하며 자신의 취향이 아니라 거부했던 의자도 매력적으로 다가올 수 있다.

3 이스터블리시드&선즈 Established & Sons의 ‘테이블 벤치’. 기본 골격에 좌판을 끼워 넣는 단순한 콘셉트의 의자로 사이드 테이블 기능도 겸한다.

4 ‘게으른 의자(Lazy Chair)’. 무이 Moooi에서는 영국의 영 디자이너와 함께 저절로 무너지고 원상 복귀하는 의자를 만들었다. 나무 블록을 탄성이 있는 선으로 연결해 그 탄성으로 인해 일정 간격으로 의자가 무너지고 다시 원형으로 돌아오게 했다.

5 카사마니아 Casamania의 ‘조이 Joy’ 의자. 이탈리아 디자이너 파비오 노벰브레가 판톤 체어에 사람이 앉은 뒷모습을 보고 영감을 얻어 디자인했다.

6 포스트모더니즘 양식을 대표하는 디자인 그룹 멤피스의 창시자 에토레 소트사스의 소파로 카를라 소자니 갤러리에 전시되었다.

7 ‘이어 체어 Ear Chair’. 의자에 귀가 달렸다? 네덜란드 디자이너 유르겐 베이 Jurgen Bey가 디자인한 이 의자는 남의 말에 신경 쓰지 말라고 의자에 귀를 달아주었다. 이 의자에 앉아 있으면 바깥에서 어떤 일이 일어나는지 굳이 알고 싶지도 않을 만큼 둘만의 대화에 집중할 수 있다. 네덜란드 프로젝트 브랜드 프로프 Prooff 제품.

8 살바도르 달리의 의자. 스페인 회사 BD 바르셀로나에서는 살바도르 달리를 비롯한 아티스트의 가구를 한정 생산한다.

9 ‘쿠션 소파’. 스웨덴 디자인 그룹 프론트는 소파의 포근한 느낌을 연상하며 쿠션을 여러 개 쌓아보았다. 그 결과 쿠션 일곱 개로 그럴듯한 소파가 하나 탄생했다. 모로소 Moroso 제품.

10 ‘클라우드’ 소파. 일본을 대표하는 디자이너 요시오카 도쿠진은 모로소를 위해 종이로 소파를 만들었다. 그는 다양한 신소재를 적극적으로 활용하는 디자이너다. 지난해에 모로소와 함께 꽃 의자를 만들어 자연을 모티프로 한 가구 시리즈를 선보였으며, 올해에는 구름의 질감과 색감이 느껴지도록 소파를 만들었다. 친환경적인 소재를 사용한다는 원칙 아래 종이라는 의외의 소재를 선택했다. 종이를 구겨 구름의 형태와 질감에 근접하게 했다.

11 ‘주름 장식 스툴(Frilly Stool)’. 이탈리아에서 가장 주목받는 여성 디자이너 파트리치아 우르퀴올라가 카르텔 Kartell을 위해 디자인한 스툴로 유머러스하게 표현한 발레리노의 모습과 함께 전시장 연출을 했다.

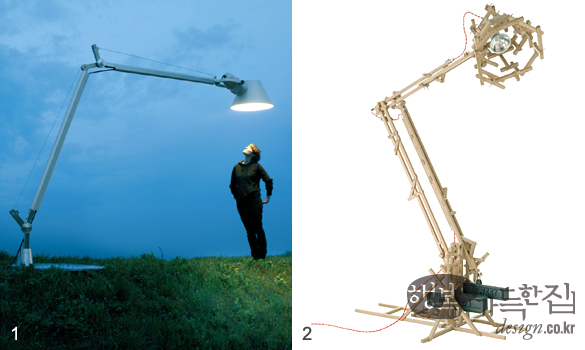

1 ‘톨로메오 XXL’. 세계적인 조명 디자이너 미켈레 데 루치가 디자인한 이 조명은 원래 책상용 조명 기구이다. 하지만 올해에는 사람 키보다도 큰 XXL 사이즈의 조명 기구를 선보여 톨로메오의 열혈 팬들을 흥분시켰다. 톨로메오는 아르테미데 Artemide의 상징이자 장수 상품으로 특히 건축가들로부터 많은 사랑을 받는 조명이다. 형태나 구조 면에서는 조명 디자인의 모범 답안이라 할 만큼 좋은 디자인을 극대화해 마치 건축처럼 조명을 바라보게 했다.

2 ‘브레이브 뉴 월드 램프 Brave New World Lamp’. 무이 Moooi에서 선보인 이 조명은 특별한 설계도나 치밀한 계산 없이 시작된 디자인이다. 예로부터 동남아시아에서 대나무로 집의 구조를 쌓아 올리는 것을 보고 거기서 영감을 얻어 디자인했다.

빛, 예술을 입다

빛, 예술을 입다밀라노 국제가구박람회에서는 조명과 주방 가구 전시회가 한 해씩 번갈아 열린다. 올해 조명 전시회에서는 빛이 하나의 예술로 승화되는 순간을 경험할 수 있었다. 그 매혹적인 장면 속에는 조명 기구가 조형적인 오브제로 화려한 변신을 시도한 것도 있고, 벽과 천장 속에 숨은 조명 기구가 공간 전체를 초록빛, 노란빛, 자줏빛으로 물들이기도 했으며, 유명 회화 작품을 빛으로 재해석해 하나의 거대한 조명으로 만든 것도 있었다.

이들은 모두 우리 생활에 사용할 수 있도록 디자인한 조명 기구였다. 빛은 공간에 감동을 불어넣는다. 아무리 멋진 가구와 소품이 있어도 조명 없이는 그 아름다움을 제대로 느끼지 못하는 경우가 종종 있다. 빛만 잘 활용해도 우리가 생활하는 공간에 드라마틱한 정서를 불어넣을 수 있다. 흔히들 집 안 인테리어를 바꿀 때 가장 손쉽게 여기는 것이 패브릭이다. 하지만 올해 밀라노디자인위크의 전시장들을 둘러보며 패브릭보다 더 간편하게 공간 분위기를 바꿀 수 있는 것이 조명, 즉 빛이라는 생각이 들었다.

3 ‘로스코 Rothko’ 조명. 강렬한 색채로 구성된 세계적인 추상 회화 작가 마크 로스코의 작품을 조명으로 재해석한 것으로 아르테미데 제품이다.

4 ‘보르테 Vorte XX’샹들리에. 이탈리아 조명 및 가구 브랜드 사바야&모로니 Sawaya & Moroni를 위해 자하 하디드가 디자인했다. 높이 2m, 너비 1.5m의 이 조명등은 특유의 유기적인 곡선을 이용해 현대적으로 재해석한 것이다.

5 이탈리아 조명 브랜드 포스카리니 Foscarini 전시장. 디자이너 마크 새들러 Marc Sadler가 디자인한 조명 기구 시리즈 ‘트레스 Tress’의 플로어 스탠드를 마치 만화경처럼 거울로 둘러싸인 공간에 전시했다.

6 아르테미데의 카림 라시드 조명 기구.

7 ‘블로 패브릭’ 조명. 일본의 산업 디자이너 넨도 Nendo는 직조 방식이 아닌 새로운 개념의 패브릭을 입으로 불어 조명 기구를 만들었다. 스매시 Smash라는 이 소재는 공기가 밖으로 새어 나가지 않는 조직 구조이며 방수성이 있다.

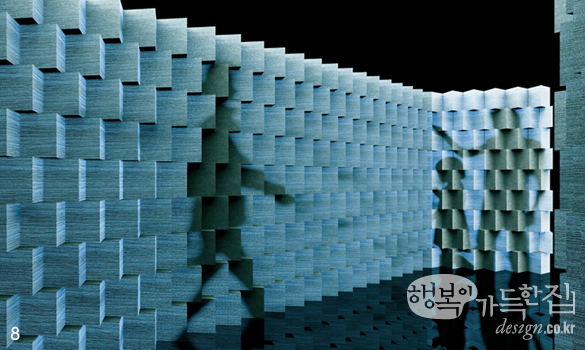

8 ‘콘/파이버(Con/Fiber)’. 디자이너 하라 겐야가 기획한 일본의 신소재 전시회 <센스웨어 Sensewear>에서 건축가 구마 겐고는 광섬유가 박혀 있는 콘크리트 블록을 쌓아 설치 작품을 만들었다. 벽을 사이에 두고 벽체 뒤에서 사람이 움직이면 벽체 속에 내장된 광섬유로 인해 벽 반대편 면에 그림자가 생긴다.

고전,디자인으로 부활하다

고전,디자인으로 부활하다예술가들은 고전을 재해석하고 이를 바탕으로 창조하는 작업을 즐긴다. 혹자는 이를 가장 안정적인 창조 방식이라 한다.

디자이너들도 마찬가지다. 고전이란 오랜 시간을 통해 검증받은 것이며 시간이 주는 깊이로 사람들에게 더 많은 감동을 안겨준다. 그래서 디자이너들은 한 번쯤 전통이나 고전 같은 옛것의 힘을 믿고 의지하며 작업한다. 밀라노디자인위크에서는 전통 건축이나 공예, 디자인 역사에 기록된 거장의 작업을 재해석한 작품이 인기를 얻었다. 그중에는 ‘2009 서울디자인페스티벌 밀라노 전시’에 참여했던 한국 디자이너들의 작품도 있었다.

이러한 작품을 선보인 디자이너들은 전시장 선정에도 세심한 주의를 기울였다. 그들은 전시장을 통해 작품의 모티프가 되는 ‘고전’ ‘전통’을 암시적으로 보여주거나 그 시대적 배경을 보여주려 했다. 전시회와 작품이 주는 감동을 극대화하기 위한 전략이다. 대표적인 예가 네덜란드 디자인 듀오 스튜디오 욥 Studio Job이다. 전시장에 발을 들이는 순간 감탄사를 자아내게 했던 이들은 공간이 지닌힘과 보는 이를 압도할 만한 스케일의 작품으로 관람객들을 흥분시켰다.

한편으로는 우리는 왜 이런 역사적인 공간을 활용할 수 없는지 안타까운 생각이 들었다. 이 외에도 디자이너들은 대체로 중세시대 성당처럼 수백 년 역사를 지닌 공간을 선택해 더 깊은 울림을 자아냈다.

1 ‘멤피스+포스트 디자인 Memphis+Post Design’. 에토레 소트사스를 중심으로 한 멤피스 그룹의 소파와 카펫을 전시했다. 1980년대 포스트모더니즘 양식으로 이탈리아 현대 디자인의 새로운 물꼬를 튼 멤피스 그룹의 특별 전시회가 열린 것이다. 중정을 가로질러 마주하게 되는 전시장에는 오래된 집의 골조가 그대로 남아 있었다. 카펫 위에 놓인 캔버스화는 근대로부터 현대로 이어지는 시대적 맥락의 표현이기도 했다.

2 ‘탄생(The Birth)’. <가스펠(The Gospel)>이란 제목으로 전시회를 가졌던 네덜란드와 벨기에 출신 디자인 듀오 스튜디오 욥은 지름 2.5m 크기의 스테인드글라스를 선보였다. 오래된 수공예 방식의 스테인드글라스 대신 컴퓨터 그래픽을 이용해 만들었다. ⓒStudio Job bv / Studio Job bvba

3 ‘블로 어웨이 베이스 Blow Away Vase’. 스웨덴 디자이너 그룹 프론트가 무이 Moooi를 위해 디자인한 이 꽃병은 전통적인 방식으로 만든 델프트 도자기에 마치 바람이 휘몰아친 듯 형태를 일그러뜨려 만들었다. 꽃까지도 비스듬히 꽂혀 정말 바람에 날아갈 것만 같은 꽃병이다.

4 ‘최후의 만찬(The Last Supper)’. 스튜디오 욥은 2000kg의 녹슨 쇳덩이로 주조한 17개의 대형 그릇을 전시했다. 그 압도적인 스케일은 <가스펠>전의 상징물이기도 했다. ‘최후의 만찬’에 사용한 대형 그릇들은 1백50년 전부터 사용하던 것에서 모티프를 얻었다. 이 전시회는 13세기경 완공한 로마네스크 양식의 건물에서 열렸다. ⓒStudio Job bv / Studio Job bvba

5 2009 서울디자인페스티벌 밀라노 전시 중 패션 디자이너 장광효 씨가 통영 누비로 만든 작품. 디자이너스 랩(매년 공통된 주제로 여러 명의 디자이너들이 작품을 만드는 것)의 2009년 주제는 ‘통영 누비’이다. 장광효 씨는 통영 누비를 패치워크 하여 태피스트리를 만들었다.