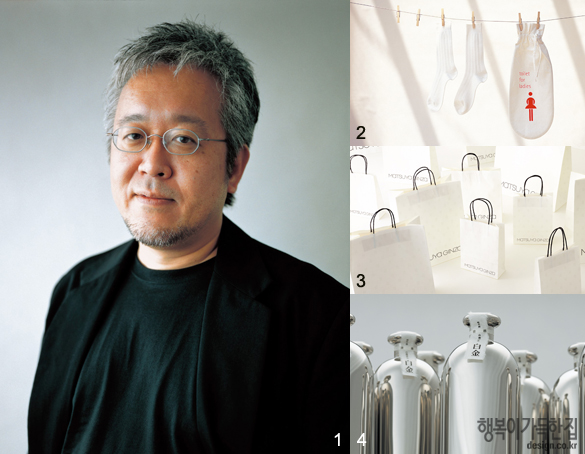

1 디자이너 하라 켄야. 일본을 대표하는 그래픽 디자이너로 무인양품의 아트 디렉터를 지냈다. 2 우메다 병원의 사인 디자인. 산부인과와 소아과 전문인 병원을 위해 흰 천에 방향 표시나 픽토그램 등을 프린트해 사인을 만들었다. 청결에의 의지를 보여주는 커뮤니케이션 방식으로 탈착을 자유롭게 해 즉시 벗겨 세탁할 수 있게 했다. 3 마츠야 백화점의 쇼핑백. 4 청주 ‘핫킨’의 술병 디자인. ‘무無’의 상태를 추구하며 오부세 양조장의 간판을 비롯한 시각적인 요소들과 술병을 디자인했다. 스테인리스 스틸로 만들어 마치 거울처럼 자신을 제외한 모든 것을 담아낼 수 있게 했다.

“저는 그래픽 디자이너입니다. 그렇다고 시각적인 영역만 취급하지는 않습니다. 인간들은 오감을 가졌으니 그 감각기관으로 무엇을 느끼게 할지를 고민해 ‘레시피’를 만들어 뇌에 전달하는 역할을 합니다. 처음에는 ‘디자이너’란 표현이 싫었습니다. ‘-너’의 어감이 아티스트적이거나 크리에이티브하지 않았기 때문입니다. 거기엔 정원사(gardener)처럼 ‘봉사하는 사람’의 의미가 담겨 있습니다. 그런데 이제는 그 ‘디자이너’란 표현이 맞는 것 같습니다. 저는 아티스트일 수도 있고 연구자일 수도 있지만 궁극적으로는 책, 상표, 사인, 패키지, 광고, 공간, 더 나아가 전시회까지, ‘디자인’이란 것을 가지고 사람들에게 봉사를 하고 있기 때문입니다.” 시각적인 요소에서 출발해 촉감으로 디자인을 완성하는 디자이너, 하라 켄야. 그는 스스로를 이렇게 소개한다. 컬러, 형태, 텍스처 같은 요소로 인간의 감각을 즐겁게 해주는 디자인을 찾고 있는 사람이다. 자신의 저서 <디자인의 디자인>(안그라픽스)에도 썼듯이, 아트 디렉터로서 공간이나 제품 디자인에도 관여한다. 무인양품, 긴자에 있는 마츠야 백화점 리뉴얼 프로젝트가 대표적인 예다. 이런 작업들로 인간의 잠들어 있는 감각을 살살 흔들어 깨워준다.

2001년 하라 켄야는 무인양품의 아트 디렉터가 되었다. 그는 ‘사치스러운 것을 소비하는 도시에서 현명한 소비를 장려하는 브랜드’라는 이미지 전략을 세워 세계 시장을 공략했는데, 그 첫 단계로 무인양품의 취약 분야였던 제품 부문을 보강했다. (무인양품은 1980년 세이유 그룹의 슈퍼마켓 브랜드로 시작되었고, 이때까지의 히트 상품은 ‘말린 표고버섯 조각’ 같은 식재료와 문구류 등이었다.) 그는 색이나 모양을 단순화하면서 기능적인 상품을 만드는 데 특출한 능력을 가진 디자이너 후카자와 나오토를 불러들였다. 광고에서도 전 세계 사람들이 공감할 수 있는 강력한 무언가가 필요했는데 이는 자신이 직접 디자인했다. ‘공空: emptiness’을 콘셉트로 해, 무인양품을 바라보는 소비자들의 다양한 견해를 담아내고자 텅 빈 그릇과 같은 광고를 만들고 어떤 문구도 넣지 않았다. 사실 ‘무인양품(無印良品)’이라 적어놓는 것만으로도 그 콘셉트를 전달하기에 충분했다.

5 무인양품(무지)의 포스터 디자인. 멀리 볼리비아 안데스 산맥 중턱의 한 마을에 있는 세계 최대 규모의 소금 호수에서 완벽에 가까운 지평선을 촬영했다. 소금 들판으로 눈에는 파란 하늘과 하얀 소금 호수, 그 사이를 가르는 지평선밖에 보이지 않는다. 그 안에 상징적으로 인근 마을 열네 살짜리 소녀의 모습을 담았다. 6 1998년 나가노 동계올림픽 개회식 프로그램 표지. 눈 밟던 기억을 떠올리며 푹신푹신한 흰색 종이를 눌러 발자국을 새기듯 글씨를 새기고 음각으로 그림을 그려 넣었다.

5 무인양품(무지)의 포스터 디자인. 멀리 볼리비아 안데스 산맥 중턱의 한 마을에 있는 세계 최대 규모의 소금 호수에서 완벽에 가까운 지평선을 촬영했다. 소금 들판으로 눈에는 파란 하늘과 하얀 소금 호수, 그 사이를 가르는 지평선밖에 보이지 않는다. 그 안에 상징적으로 인근 마을 열네 살짜리 소녀의 모습을 담았다. 6 1998년 나가노 동계올림픽 개회식 프로그램 표지. 눈 밟던 기억을 떠올리며 푹신푹신한 흰색 종이를 눌러 발자국을 새기듯 글씨를 새기고 음각으로 그림을 그려 넣었다.개별 상품의 광고에서는 화면 중앙에 상품만 바꿔 넣고 그 아래쪽에 무인양품 로고 하나만 앉혀놓았다. 2003년에는 그 콘셉트를 더욱 강하게 표현하기 위해 지평선 사진을 사용했다. 멀리 아무것도 없어 보이지만 그 안에는 하늘과 땅, 사람과 지구의 모든 풍경이 담겨 있다. 사진작가 후지이 타모츠와 함께 남미 볼리비아 안데스 산맥 중턱에 있는 마을까지 찾아가 가장 완벽한 지평선 이미지를 담아 왔다. 세계 30여 도시에 7천여 개의 매장을 운영하고 있는 무인양품의 성공 신화가 하라 켄야에 의해 쓰여졌다 해도 과언이 아니다. 그는 ‘보편성’으로 생활에 스며들고 과장된 디자인 시장으로부터 벗어날 수 있도록 길을 만들어주었다.

2001년 3월 도쿄 쇼핑의 중심지 긴자에는 백색의 랜드마크, 마츠야 백화점이 리뉴얼을 마치고 문을 열었다. 하라 켄야는 이 백화점의 매장 공간을 비롯해 포장, 광고 등에 걸친 종합적인 작업을 전개했다. “백화점은 가상의 숍이 아니라 직접 몸을 움직여 쇼핑을 체험하는 공간이죠. 그래서 공간의 감촉을 디자인해보고 싶었습니다.” ‘패션 중심’의 백화점을 지향하며 개성 강한 패션 브랜드들을 두루 포용할 수 있게 ‘흰색’을 키워드로 디자인했다. 거기에 하라 켄야 디자인의 아이덴티티라 할 수 있는 촉감을 나타낼 수 있는 요소들을 넣어보았다. 건물 외관에서부터 내부, 쇼핑백에 이르기까지. 특히 쇼핑백이나 포장지는 고객에게 품격을 전하는 중요한 미디어여서 마츠야만을 위해 매끈한 종이가 아닌 손끝에 풍요로운 촉감이 전해지는 종이를 개발했다. 패션 브랜드들은 이 쇼핑백을 사용하고 나머지 생활 잡화나 식품 매장에서는 흰색 크라프트지(밀가루, 비료, 곡물 등의 포장지에 사용되는 종이)에 회색의 미세한 물방울무늬를 프린트한 것을 사용한다.

하라 켄야는 종이에 남다른 애착을 갖고 있다. “종이는 오돌토돌하거나 판판하거나 촉감이 있는 물체죠. 하얀색의 중립적인 평면이기도 하고요. 그래서 세계 3대 발명품의 하나가 될 수 있었던 것 아닐까요?” 손끝에 닿는 그 물성에 이끌려 그는 책을 디자인하게 된다고 한다. “책 디자인은 책이 가진 크기와 무게, 촉감, 책장을 넘길 때의 냄새와 소리 등을 디자인하는 거예요. 정보는 종이에 인쇄되면서 음미할 수 있게 되죠. 시간이 지나면 풍화되어 골동품이 되기를 바랄 수도 있죠.” 그는 그래서 책이라는 정보 미디어를 디자인한다고 한다. 올봄, 도쿄에서는 하라 켄야가 기획한 <도쿄 파이버 07: 센스웨어Tokyo Fiber 07: Senseware>전이 열렸다. 그곳에서는 신섬유 소재들이 미래의 우리 생활 속에서 어떻게 사용될 수 있는지를 보여주었다. 전시를 관람하는 사람들 모두가 소재를 직접 만져보고 필요하다면 비치해둔 견본을 가져갈 수도 있었다. 그는 ‘촉각’을 이용한 공감각적인 디자인이 앞으로의 시대를 이끌 것이라 말한다. 디지털 시대에는 촉각을 중심으로 한 섬세한 감각이 첨단 기술을 지배하고, 사람들은 좀더 깊은 곳까지 자극시킬 수 있는 무언가를 원하기 때문이다. 그는 그래서 디자인을 ‘눈과 귀를 활짝 열고 생활 속에서 새로운 의문을 발견해나가는 것’이라 정의 내린다. 그리고 디자인을 한다는 것은 그런 생활 속에서 발견한 의문들을 해결해나가는 과정인 것이다.