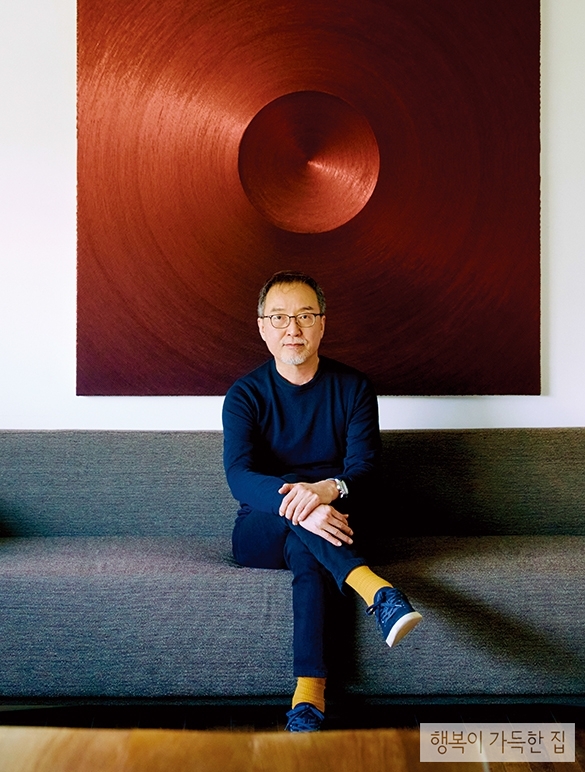

일명 ‘별자리’ 시리즈 중 하나인 ‘Constellation 3(Sagittarius)’, sequines on canvas, 218×218cm, 2010.오른쪽 작품은 초기작인 ‘Ends’ 시리즈 중 하나.

일명 ‘별자리’ 시리즈 중 하나인 ‘Constellation 3(Sagittarius)’, sequines on canvas, 218×218cm, 2010.오른쪽 작품은 초기작인 ‘Ends’ 시리즈 중 하나.

노자는 말했다. “손을 펴라, 그러면 갖게 될 것이다.” 정면의 방법이 아니라 배면의 방법이다. 노상균 작가는 ‘회화’를 찾기 위해 가장 키치한 사물 시퀸으로 ‘탈회화’를 시도했다. 그것으로 성공의 면류관을 썼으나 이조차 몇 년 전 벗어버렸다. 이후로 ‘AI가 주관하는 새로운 시대에도 살아남는 회화’를 꿈꾸며 축광 안료라는 낯선 재료를 모색해왔다. 본디 앎은 모르는 곳으로 넘어가는 것이다. 모르는 곳으로 넘어가 그가 절차탁마하며 찾아낸 것이 결국 회화라는 사실. 대체 회화가 무엇이길래 이다지도….

작가님의 시퀸 작업은 이미 오래전에 너무 많이 알려졌죠. 시퀸을 활용한 작품으로 1999년 베니스 비엔날레 한국관 작가가 됐으니까요. “2023년 봄, 왜 이제야?” 싶겠지만, 시퀸 마스크를 쓴 불상 이미지를 2023년 5월호 표지로 택한 것은 꽤 의미가 있어요. 작가님의 최근 작업(축광 안료를 이용한)과 시퀸 작업은 모세혈관처럼 하나로 이어져 있잖아요.

맞습니다. 바로 ‘새로운 회화에 대한 모색’ ‘인간과 우주에 대한 성찰’이라는 주제는 이어지고 있으니까요.

그렇다면 오래된 이야기지만 시퀸 작업부터 설명해주세요. 시퀸 작업으로 새로운 회화의 가능성을 모색했다고요?

1984년 서울대 미대 졸업 후 주로 회화 작업을 하다 1990년 뉴욕 프랫 대학원으로 유학을 갔어요. 그때 뉴욕 거리에서 시퀸을 발견하고 그동안 내 작품에 줄기차게 등장하던 물고기를 떠올렸죠. 꽤 알려진 이야기인데, 제가 초등학교 2학년 때 수영장에서 죽을 뻔한 경험을 한 후 한밤중에 창호지 문으로 들어오는 달빛만 봐도 눈물을 흘렸죠. 삶과 죽음의 경계가 그다지 뚜렷하지 않다는 걸 일찌감치 깨달았으니까요. 인간의 삶도, 내가 하려는 회화도 물속에 갇혀 헤엄치는 물고기와 비슷하다고 생각했죠. 그러던 와중에 만난 게 시퀸이에요. 캔버스에 물감 대신 시퀸을, 그 싸구려 재료를 하나하나 빈틈없이 붙여나가는데 말이죠, 그 노동과 인내의 시간이 내게 망상의 자유를 주더라고요. 무언가를 깨닫기 위해 오히려 잠시 생각을 멈추는 ‘무위’의 시간이죠. 그렇게 끝없이 동심원을 그리면서 붙여나간 시퀸 작업을 두고 사람들이 무한히 확장하는 우주 혹은 블랙홀 같기도(‘Ends’ 시리즈), 별자리 같기도(‘별자리’ 시리즈), 하나의 시퀀스 같기도(‘시퀀스’ 시리즈) 하다더군요. 이후로도 꽤 많은 시리즈를 만들었는데, 모든 시퀸 작업에는 그 사소한 플라스틱 쪼가리가 만들어내는 포스트모더니즘적

물질 개념이 들어 있어요. 현대의 대량생산 재료가 과거의 추상적 퀄리티, 고전적 회화의 차원을 만들어낸다는 아이러니도 담겨 있죠.

노상균 작가는 서울대학교 미술대학 회화과를 졸업한 후 뉴욕의 프랫 대학원에서 회화를 전공했다. 1999년 제48회 베니스 비엔날레의 한국관 대표로 참여해 시퀸으로 칭칭 감은 명상적 불상 조각과 치밀하게 계획한 평면 설치 작업을 선보였고, 이어 2000년 국립현대미술관 올해의 작가에 선정되었다. 뉴욕, 밀라노, 런던, 도쿄, 바젤 등 현대미술의 주요 도시에서 개인전과 그룹전을 거치며 끊임없이 국제적 작가로서 기반을 다져왔다. 그의 작품은 국립현대미술관, 리움, 서울시립미술관 등 국내 대부분의 미술관에 소장되어 있고, 2009년 미국 휴스턴 미술관에도 영구 소장되었다.

노상균 작가는 서울대학교 미술대학 회화과를 졸업한 후 뉴욕의 프랫 대학원에서 회화를 전공했다. 1999년 제48회 베니스 비엔날레의 한국관 대표로 참여해 시퀸으로 칭칭 감은 명상적 불상 조각과 치밀하게 계획한 평면 설치 작업을 선보였고, 이어 2000년 국립현대미술관 올해의 작가에 선정되었다. 뉴욕, 밀라노, 런던, 도쿄, 바젤 등 현대미술의 주요 도시에서 개인전과 그룹전을 거치며 끊임없이 국제적 작가로서 기반을 다져왔다. 그의 작품은 국립현대미술관, 리움, 서울시립미술관 등 국내 대부분의 미술관에 소장되어 있고, 2009년 미국 휴스턴 미술관에도 영구 소장되었다.

작가님의 시퀸 작업에 대한 수많은 평론가의 글을 보았지만, 김홍희 전 서울시립미술관장의 글만큼 무릎을 탁! 치게 만드는 것이 없습니다. “노상균은 화면에 시퀸을 붙이는 수공적 부착 행위로 그리기를 대신한다. 탈회화를 위한 노상균의 이러한 자기 수련적 태도에서도 회화에 대한 그의 사랑이 감지된다.” 작가님의 자기 수련적 태도는 마치 선승이 도를 닦는 과정과도 비슷해 보입니다. 그러고 보니 시퀸 작업을 두고 평론가들이 성과 속, 일회성과 영원성, 우주와 미립자라는 단어를 많이 거론하던데요. 그렇다면 이쯤에서 부처나 예수상에 시퀸을 뒤덮거나 시퀸 마스크를 씌운 이유를 설명해주셔야겠어요.

저는 불교 신자가 아니지만, 교리와 상관없이 불교가 지닌 철학적 고찰이나 사유를 좋아했어요. 인간이라는 보잘것없는 존재의 몸으로 인간을 이롭게 하는 생각을 펼친 현인이 부처와 예수죠. 그런데 인간을 인간이게 만드는, 동물과 조금이라도 구별 짓는 게 무엇일까요? 바로 선함이고, 연민이에요. 신이나 동물도 지닐 수 없는 인간만의 면모죠. 2000년 국립현대미술관 올해의 작가전에 선보인 3m 크기의 우윳빛 와불상, 다양한 색깔의 불두상, 장갑을 낀 부처 손, 제가 마지막 시퀸 작업으로 못 박은 ‘For the Worshipers’(2018년 선보인 작품으로, 3년 동안 미완성 상태로 남겨둔 부처의 상반신을 시퀸 줄 여덟 가닥을 꼬아 만든 밧줄로 포박하듯 돌려 감았다. 화려한 시퀸으로 두른 하반신, 누더기를 입은 듯 거친 시퀸 밧줄로 감싼 상반신이 강렬한 인상을 주는 작품이다. 그 안에서 분리 자아의 고뇌를 수련하는 부처 또는 작가 노상균의 자아가 엿보인다)…. 관람객이 만난 저의 모든 불상은 신성의 상징물이기보다 현시와 초월, 즉물과 신비, 지상과 천상, 키치와 정신성, 성과 속을 왕래하는 존재입니다.

한동안 대중의 눈에 보이지 않다가 2018년, 그러니까 7년 만의 개인전 <가벼움의 빛>으로 돌아왔죠. 그런데 시퀸이 아니라 축광 안료라는 이색 재료로 그린 회화였어요. 이 작업도 새로운 시대의 회화를 찾아가는 고뇌의 결과물이라고요?

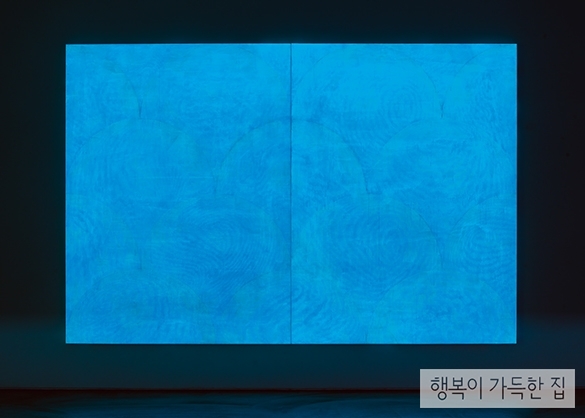

그냥 놀았죠. 다양한 재료와 방법을 실험하면서 말이에요. 마지막 시퀸 작업인 ‘For the Worshipers’를 3년 동안 완성하지 못했어요. 아, 도저히 못하겠다, 이젠 정말 내가 지루하구나, 시간을 낭비하고 있구나 생각했으니까요. 지금은 두 번째 구석기를 탈출해 새 문명이 시작되는 시대인데, 여태까지 쌓은 예술의 본능적 행위와 형식으로 계속 예술을 해도 될까, 앞으로의 회화는 어떠해야 할까를 고민했죠. 그러다 찾은 재료가 축광 안료예요. 햇빛이나 조명의 빛 에너지를 흡수해서 축적했다가 어두울 때 방출하는 광물질 안료죠. 대략 열 시간 정도 그 빛 에너지를 방출하고, 시간이 지나면서 색이 조금씩 달라져요. 작품의 색도 노란색이 붉은색으로, 붉은색이 푸른색으로 변하는 거죠. 전시장에선 그 변화를 압축해 보여주기 위해 조명을 1분마다 켰다 끕니다. 관람객은 미지의 시공간, 우주 공간에 들어선 듯한 경험을 하게 되죠. 흥미로운 것은요, 축광 에너지가 점점 떨어지면 빛이 흐려지는 게 아니라 울렁거려요. 마치 심장박동처럼. 우리는 태어나자마자 죽기 시작한다고 하죠. 축광 안료도 에너지를 발현하는 순간 죽기 시작해요. 그러다 다시 빛을 받으면 에너지를 쏟아내며 살기 시작하고요. 시간성, 반복과 순환, 영원성이 그 안에 다 있어요.

빛을 머금었다가 어두울 때 방출하는 축광 안료로 그린 회화. 열 시간 정도 빛 에너지를 방출하면서 화면의 색이 조금씩 달라지고, 조명을 켜고 끌 때마다 또 다른 시간성을 드러낸다. 이 작품은 지인 열네 명의 지문을 토대로 그린 그림으로, 인간을 규정하는 최소 단위가 다시 우주처럼 보이는 역설이 담겨 있다. ‘Particles’, acrylic & phosphorescent pigment on canvas, 259×388cm, 2018.

축광 안료 작업에서 지문도 보이고, 지형도도 보이고, 우주도 보입니다. 가족사진을 위장한 자화상도 보이고요.

우주의 최소 단위가 미립자라면 인간의 최소 단위는 지문이 아닐까 하는 생각으로 저와 지인 열네 명의 지문을 축광 안료로 그렸어요. 그게 259×388cm의 대형 작품 ‘Particles’죠. 조명이 꺼지면 화면이 빛을 내뿜으면서 지문의 무늬가 소용돌이치는 우주의 이미지로 보입니다. 백두산, 한라산, 금강산 등 우리 산을 그려 넣은 ‘Light Lines’는 손금에서 그 사람의 운명과 시간성을 읽듯 산이라는 개체가 특정 시기에 태어나서 삶을 마감할 때까지 거치는 찬란한 시간을 지형도로 그려낸 거죠. 축광 안료로 그 삶의 라인을 그려내면 생명이 다해도 영원히 살아남게 되죠. ‘그룹 I’는 초등학교 입학 때 내 얼굴, 중학교 졸업식 때 내 얼굴, 아들 졸업식 사진 속 아들 얼굴 대신 집어넣은 내 얼굴, 손주를 안은 아들 대신 집어넣은 내 얼굴… 이런 식으로 60년 인생을 한 장의 가족사진처럼 그린 회화고요. 나 자신이면서 타자이면서 또 보편적 인간인 나의 이야기이죠.

그렇다면 작가님은 ‘새로운 시대의 회화’에 대한 답을 찾았나요?

흘러가는 강을 제대로 보는 방법은 강에 들어가는 것입니다. 강 밖에선 영원히 그 주변밖에 못 봐요. 그 흐름 속에, 혼돈 속에 들어가야만 흔들리며, 떠다니며 여러 상황과 풍경을 볼 수 있죠. 축광 안료 작업은 ‘회화가 살아서 스스로 숨 쉬게 할 수는 없을까’라는 고민에 대해 현재 내가 찾은 답입니다. 새로운 시대, 물속에 들어가 전체를 보고 싶은내 발버둥이죠.

취재 협조 및 작품 문의 갤러리 시몬(02-720-3031)

- 아티스트 노상균 부처 안의 인간, 그리고 우주

-

노상균 작가는 붓 대신 캔버스 위에 시퀸을 수놓아 광대한 우주를, 별자리를, 부처와 예수를 ‘그렸다’. 빛을 머금었다 발산하는 축광 안료로 역시 우주를, 지형도를, 부처와 예수를 그렸다. 그 가운데 그가 찾아낸 건 결국 그 안의 먼지 같은 인간이라는 것, 우주의 최소 단위가 다시 우주를 보여주는 아이러니.글 최혜경 기자 | 사진 이명수

디자인하우스 (행복이가득한집 2023년 5월호) ⓒdesign.co.kr, ⓒdesignhouse.co.kr 무단 전재 및 재배포 금지