‘Walt Disney Production’. 월트 디즈니 만화 중 <모던 아트 뮤지엄에 간 미키> 편의 이미지 가운데 일부를 확대해 추상 회화와 추상 조각으로 재탄생시킨 작업이다.

베르트랑 라비에 Bertrand Lavier의 개인전

아이슬란드에서 일어난 화산 폭발로 뒤늦게 한국에 도착한 프랑스 사람 베르트랑 라비에. “신기했어요. 세상이 잠시 멈췄기 때문에 지구인이 잠시 동안이나마 커뮤니케이션하는 방법을 바꿨잖아요. 세상이 멈추자 사람들은 멈춰 서서 실제로 대화하고, 대면했어요. 흥미진진한 사건이에요.” 세상이 재가동되면서 그와 나는 만났고, 멈춰 서서 대화했다. 유럽에서 가장 큰 영향력을 행사하는 생존 예술가와 서울의 시민이 얼굴을 맞대고.

화산 폭발이라는 자연 현상에서도 이렇게 거룩한 뜻을 솎아내는 예술가 베르트랑 라비에. 해외에선 유명세를 탄 지 오래인 그이지만 우린 아직 그를 모른다. ‘마르셀 뒤샹을 잇는 적통’ ‘레디메이드(‘기성품의 미술 작품’이란 뜻으로, 뒤샹이 도기 변기에 ‘레디메이드’란 제목을 붙여 전람회에 출품하면서 이 명칭이 일반화됐다)의 선두 주자’라는 난해한 별칭만 떠다닐 뿐이다. 크리스티앙 볼탄스키와 어깨를 나란히 하는 대표적인 현대 미술가라는 설명도 따라붙는다.

보도 자료용 프로필이 아니라 가슴으로 다가가 밝혀낸 그는 대략 이렇다. ‘왜 오전이 오면 오후가 오는 걸까?’ 따위의 고민을 즐겨 하는 전형적인 프랑스 사람. 파리 국립 원예학교에서 식물학, 삼림학 등을 공부한 남자. 매일 갤러리의 쇼윈도 안을 응시하며 보낸 시간을 통해 예술가의 사명을 부여받았다는 남자. 부르고뉴에서 사는 요즘을 사랑하는 61세의 남자.

1 ‘Picasso Ultra Marine, 2010’. 시트로앵 피카소 자동차의 문짝에 이브 클렝의 블루와 비슷한 색을 반 고흐 터치로 페인팅했다. 2 ‘Ikea, 2008’. 몬드리안의 페인팅을 활용한 이케아의 식탁보를 구입하고, 그 위에 다시 몬드리안 페인팅을 그린 작품이다. 3 ‘Ibo, 2007’. 작자 미상의 아프리카 전통 오브제를 은색 브론즈로 떠냈다.

1 ‘Picasso Ultra Marine, 2010’. 시트로앵 피카소 자동차의 문짝에 이브 클렝의 블루와 비슷한 색을 반 고흐 터치로 페인팅했다. 2 ‘Ikea, 2008’. 몬드리안의 페인팅을 활용한 이케아의 식탁보를 구입하고, 그 위에 다시 몬드리안 페인팅을 그린 작품이다. 3 ‘Ibo, 2007’. 작자 미상의 아프리카 전통 오브제를 은색 브론즈로 떠냈다.그는 ‘접붙이기(graft)’라는 작업 방식으로 양명의 터전 위에 섰다. 스타인웨이 피아노 위에 반 고흐 터치로 물감을 칠해 ‘작품’으로 탄생시킨다든지(‘스타인웨이 앤드 선스 Steinway & Sons’), 조각가 칼더의 조수가 만든 칼더풍 모빌에 그가 다시 페인팅해 한낱 짝퉁을 역발상의 명작으로 만든다든지(‘Composition Bleue et Jaune’), 보쉬 사 냉동고 위에 살바도르 달리의 입술 체어를 얹는다든지(‘라 보카 보쉬 La Bocca/Bosch’), 작자 미상의 아프리카 전통 목각 인형을 은색 브론즈로 떠낸다든지(‘이보 Ibo’) 하는 식이다.

그중 으뜸은 ‘피카소 울트라 마린 Piacasso ultra marine’이다. 피카소의 서명이 붙은 시트로앵 자동차(자동차 회사 시트로앵이 피카소의 서명 사용 저작권을 구입해 론칭한 자동차)의 문짝만 뜯어내고 그 위에 반 고흐식 붓 터치로 푸른색을 칠한 작품이다. 여기서 푸른색이란 화가 이브 클렝의 블루(IKB)에 가까운 푸른색이다(이브 클렝의 블루는 발명 특허를 냈기 때문에 이 색을 사용하기 위해서는 특허권을 구입해야 한다). 결국 이 작품 안에는 피카소, 반 고흐, 이브 클렝 그리고 베르트랑 라비에가 함께 노닌다. ‘접붙이기’라는 작업을 통해 하나의 작품에 거장 몇 명의 ‘유령’이 떠다니게 된 것이다. 본래 작품과는 전혀 다른 감흥을 안겨주는 기이한 접붙이기. “전공인 원예를 빗대볼까요? 오렌지 나무와 만다린 나무를 접붙이기하면 탠저린 나무가 돼요. 두 과실나무가 50 대 50으로 혼합되어 다른 품종을 만들어내는 거죠. 그래서 누군가는 내 작업을 탠저린 나무 같다고 해요.” 평론가들이 휘갈겨놓은 이론을 할딱이며 뒤쫓다 이 한 줄을 들으니 단숨에 정리가 된다.

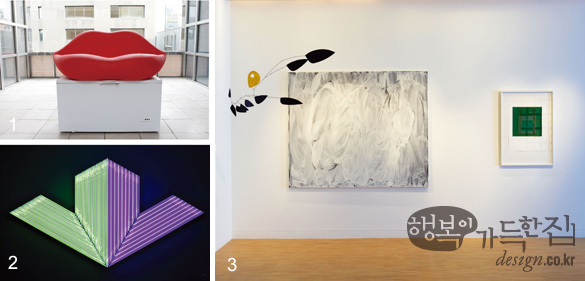

1 ‘La Bocca/Bosch, 2010’. 보쉬 냉동고 위에 달리의 립 체어를 얹어놓았다. 2 ‘Ifafa.V.(Stella), 2008’. 프랭크 스텔라의 회화와 댄 플래빈의 네온을 ‘접붙이기’해서 재탄생시킨 작품. 3 왼쪽부터 칼더의 조수가 만든 모빌에 다시 페인팅한 ‘Composition Bleue et Jaune(Calder), 2010’, ‘공사 중’이란 표시를 위해 유리창에 페이트로 칠해놓은 것을 사진 찍은 후 추상표현주의 회화로 재탄생시킨 ‘Rue de Varennes, 2004’, 조셉 알버스의 판화 위에 반 고흐 터치로 완성한 ‘Green Composition(Albers), 1985’. 4 마크 뉴슨의 의자를 뒤집어서 ‘조각’으로 전환한 ‘Embryo, 2002’.

1 ‘La Bocca/Bosch, 2010’. 보쉬 냉동고 위에 달리의 립 체어를 얹어놓았다. 2 ‘Ifafa.V.(Stella), 2008’. 프랭크 스텔라의 회화와 댄 플래빈의 네온을 ‘접붙이기’해서 재탄생시킨 작품. 3 왼쪽부터 칼더의 조수가 만든 모빌에 다시 페인팅한 ‘Composition Bleue et Jaune(Calder), 2010’, ‘공사 중’이란 표시를 위해 유리창에 페이트로 칠해놓은 것을 사진 찍은 후 추상표현주의 회화로 재탄생시킨 ‘Rue de Varennes, 2004’, 조셉 알버스의 판화 위에 반 고흐 터치로 완성한 ‘Green Composition(Albers), 1985’. 4 마크 뉴슨의 의자를 뒤집어서 ‘조각’으로 전환한 ‘Embryo, 2002’.“무릇 작가는 세상 어떤 것에서든 영감을 얻을 수 있어요. 나는 그게 다른 사람의 작품이라는 것뿐이죠. 내가 영감을 받아 재창조한 그 작품을 보면서 감상자들은 대가와 대가, 대가와 베르트랑 라비에, 대가와 무명씨 사이를 오가고, 그들의 대화를 엿듣고, 대화에 참여하게 되는 거죠. 한데 나의 레디메이드와 뒤샹의 레디메이드는 뭐가 다르냐고요? 뒤샹은 변기를 미술관 안에 가져다 놓는 것에 의미를 둔다면, 나는 자동차 문짝에 나만의 이야기를 덧칠해 미술관에 가져다 놓는다는 거죠. 뒤샹의 변기를 미술관이 아닌 상점에 갖다 놓으면 누군가 치워버리지만, 내가 금고 위에 냉장고를 놓아 상점에 놓으면 사람들은 그걸 제품이 아닌 예술 작품으로 생각해 치우지 않는다는 거죠.” 이 할아버지는 무슨 복을 쌓아 말재간의 축복까지 받은 걸까. 여러분은 이 문장 하나로 미술사의 한 세기를 유람한 것이다.

대가들과 이름 없는 무명씨의 ‘유령’을 전시장에 풀어놓고 그것을 경배하는 베르트랑 라비에만의 세계. 하지만 그의 작품은 괴이하다기보다 밝고 보암직하다. 보쉬의 톱날 절단기를 고흐의 터치로 매만지고 박물관의 유물처럼 좌대에 올려 조명을 비추자 탐심을 자극하는 작품이 되는 식이다. “나는 전시를 만듭니다. 작품을 생산하는 사람이 아니죠. 작업실도 없습니다. 내게 훌륭한 전시는 그 어떤 발언을 연출하는 겁니다. 특히 이번 <팬텀>전은 전시라기보다 어떻게 보면 그룹 쇼 같아요. 작품마다 뒤에 숨은 팬텀이 있고 그들이 한바탕 벌이는 그룹 쇼.” 깊숙한 맛이 나는 눈동자로 그 그룹 쇼를 지휘하는 연출가.

마지막으로 베르트랑 라비에 씨! 그렇다면 그 유명한 마크 뉴슨의 의자 ‘엠브리오 Embryo(‘배아’라는 뜻)’는 왜 따로 손도 안 댄 상태로 뒤집어 좌대에 앉히신 거죠? 설마 감상자도 공중에 거꾸로 뒤집어 앉으라는 건가요? 탄생 직전 엄마 배 속에서 뒤집어 앉아 노는 태아처럼. 그럼 이건 마크 뉴슨이라는 대가와 태아의 접붙이기 작업인가요? 다음에 한국 올 때 꼭 알려주시죠.