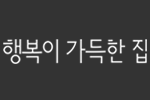

그를 이 세상에 데려온 엄마는 이제 귀밑머리 허연 할머니가 됐고, 그도 자식 거느린 어미가 되었다. 어린것 품에 안고 여름 햇살 속에 선 지금, 자식 가슴 맞대어야 제 가슴이 맑아진다는 걸 알 것 같다. 그 말개진 마음으로 좋은 그림책, 어른들 마음속의 ‘어린이 마음’까지 불러내주는 좋은 그림책 하나 만들고 싶다. 산타클로스의 선물처럼 사는 엄마를 닮아가며, 사람들에게 사랑하며 사는 것의 ‘속 깊은 즐거움’을 그림책으로 알려주고 싶다.

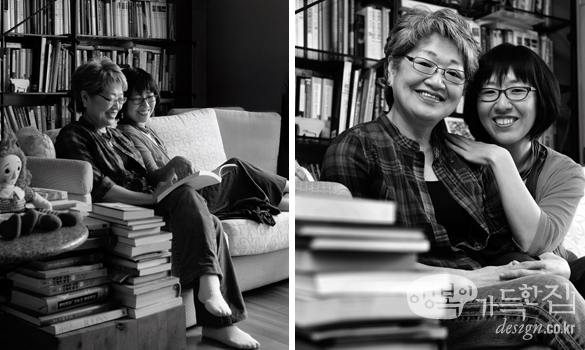

하루처럼 행복한 일생, <파도야 놀자>그림책 작가 이수지 씨. 2003년 <토끼들의 복수>로 볼로냐 어린이 도서전에서 ‘올해의 일러스트레이터’에, 그리고 스위스 정부에서 주는 ‘가장 아름다운 책’ 상에, <동물원>으로 미국 영어교사협회가 주는 ‘우수 그림책’상에, <파도야 놀자>로 <뉴욕타임스>로부터 ‘2008 올해의 그림책’에…. 나열하는 것만으로도 입이 버쩍버쩍 마르는 업적들을 지나 그는 ‘그림책 작가’라는 타이틀 하나만으로 양명의 터전 위에 섰다.

하루처럼 행복한 일생, <파도야 놀자>그림책 작가 이수지 씨. 2003년 <토끼들의 복수>로 볼로냐 어린이 도서전에서 ‘올해의 일러스트레이터’에, 그리고 스위스 정부에서 주는 ‘가장 아름다운 책’ 상에, <동물원>으로 미국 영어교사협회가 주는 ‘우수 그림책’상에, <파도야 놀자>로 <뉴욕타임스>로부터 ‘2008 올해의 그림책’에…. 나열하는 것만으로도 입이 버쩍버쩍 마르는 업적들을 지나 그는 ‘그림책 작가’라는 타이틀 하나만으로 양명의 터전 위에 섰다. 그건 모두 ‘행복’이라는 경이롭고도 평범한 말을 알게 한 엄마 덕분이라고, 친구들의 딸에게 바늘꽂이, 가위집, 호크, 마이깡으로 가득 채운 반짇고리를 결혼 선물로 주는 엄마 덕분이라고, 자신의 환갑 기념으로 MP3를 선물하는 엄마 덕분이라고, 오십이 넘은 나이에도 전국 여행을 위해 오토바이를 사러 남편과 일본으로 떠나는 엄마 덕분이라고, 찢어진 남편 바지 위에 에델바이스를 수놓아주는 엄마 덕분이라고, 그래서 사위가 멀쩡한 바지를 장모님께 내밀게 하는 엄마 덕분이라고 했다.

“우리 엄마가 굉장히 평범하면서도 또 굉장히 특별한 엄마란 걸 다 커서야 알았죠. 겨울이 되면 엄마는 아줌마들에게 스티로폼 공에 리본을 감아 트리 장식 만드는 법을 가르쳤고, 길 가다 꼬마가 지나가면 기어이 그 꼬마를 노래하고 춤추게 만들었어요. 어느 날은 가야금 소리에 빠져 인간문화재 신쾌동 선생님을 무턱대고 찾아가 제자로 들어갔고, 등산 길에 소리 뽑는 소리에 반해 명창 성창순 선생을 찾아가 판소리도 배웠어요. 엄마 옆에 앉는 사람들은 조금 지나면 다 엄마의 친구가 되어버렸지요.” 그의 어머니는 그 안을 뒤지면 달도 별도 옛날이야기도 줄줄이 끌려 나올 것 같은, 보물 주머니 같은 사람이었다. 그래서 딸은 그림책에 그 단맛 나는 세상을 담아낼 수 있었다.

<뉴욕타임스> 선정 ‘2008 올해의 그림책’이라는 면류관을 쓴 <파도야 놀자> 안에는 또 다른 엄마가 보인다. 파도라는 인생 앞에 선 아이. 파도에게 겁을 주는가 하면, 물장구를 치며 파도와 놀고, 파도가 다가오자 뒤돌아 도망가는 아이. 그리고 그런 아이의 기대, 두려움, 즐거움, 교감을 옆에서 바라보는 엄마. 인생이 얼마나 많은 향을 내도록 되어 있는지 이 작은 그림책 안에 다 담겨 있다. 수선스러운 이야기들을 저만큼에서 느긋하게 쳐다볼 수 있을 만큼의 여유가 아이 엄마에게 있다.

<뉴욕타임스> 선정 ‘2008 올해의 그림책’이라는 면류관을 쓴 <파도야 놀자> 안에는 또 다른 엄마가 보인다. 파도라는 인생 앞에 선 아이. 파도에게 겁을 주는가 하면, 물장구를 치며 파도와 놀고, 파도가 다가오자 뒤돌아 도망가는 아이. 그리고 그런 아이의 기대, 두려움, 즐거움, 교감을 옆에서 바라보는 엄마. 인생이 얼마나 많은 향을 내도록 되어 있는지 이 작은 그림책 안에 다 담겨 있다. 수선스러운 이야기들을 저만큼에서 느긋하게 쳐다볼 수 있을 만큼의 여유가 아이 엄마에게 있다. “우리 엄마 같아요. 다섯 살 때 수영 교실에 가기 싫어 수영복을 숨겨놓고 없어졌다고 처음 거짓말을 한 날 혼내지 않고, 내가 ‘엄마 찾았어’ 할 때까지 기다려주는 엄마. 초등학생인 내게 인내심을 가르치기 위해 전국의 유명한 산을 모두 함께 탔던 엄마. 딸이 그림에 특별한 재능이 있다는 걸 알면서도 평범한 동네 미술학원에서 ‘느슨하게’ 미술 공부를 하게 해 진짜 그림 그리는 맛을 알게 한 엄마(그의 이 경험은 또 다른 그림책 <나의 명원화실>(비룡소)에 담겨 있다). 나보다 좀 못사는 친구들이 내 환경을 부러워하는 것에 마음 쓰도록 하려고, 스스로 옷이며 물건을 자제하고 친구들과 맞춰 살아가는 아이로 자라게 한 엄마였어요.” 그렇게 자란 딸은 서울대 미대를 나와, ‘책을 통해 그림 그리기를 완성하고 싶다’는 열망 하나만 붙들고 영국으로 유학 가 북 아트를 배웠다. 대학원 졸업 작품인 그림책 <이상한 나라의 앨리스> 가제본을 들고 무작정 2002년 볼로냐 어린이국제도서전에 나가 출판사들에 내밀었다. 2003년 그는 이 도서전에서 ‘올해의 일러스트레이터’ 상을 받았다. 교포 유학생을 만나 미국 휴스턴에서 살게 되면서 역시 가제본한 그림책 <파도야 놀자 Wave>를 미국의 여러 출판사에 무작정 보냈고, 2008년 이 책은

<뉴욕타임스> 선정 ‘올해의 그림책’이 됐다. 그의 엄마는 딸의 책 속 파도에 감탄해 한 장면을 그대로 프랑스 자수실로 수놓아 딸에게 선물했다.

<뉴욕타임스> 선정 ‘올해의 그림책’이 됐다. 그의 엄마는 딸의 책 속 파도에 감탄해 한 장면을 그대로 프랑스 자수실로 수놓아 딸에게 선물했다. 그리고 동화나라에서 온 소포처럼 그에게 아들 ‘산’(생후 24개월)과 딸 ‘바다’(갓 백일 지난)가 찾아왔다. 저렇게 무르고 작은, 버들가지 같은 아이들도 언젠가 굵고 큰 나무로 자라 제 밥벌이도 하고 초롱 종지 같은 자식도 몇 낳을 것이다. 그는 자신의 엄마처럼 아이들에게 인생은 베들레헴 목동들의 기쁜 수런거림 같은 거라고, 삶으로 보여주고 싶다. 또 그림으로 그려 보여주고 싶다.

우리의 엄마 이야기, <엄마의 공책>귀신도 보인다는 나이, 예순을 훌쩍 넘은 서경옥 씨. 예순 살 넘은 여자가 가질 만한 도락이 무언가. 하지만 서경옥 씨의 일상은 봄방학을 맞은 것처럼 여전히 달다. 서경옥 씨는 인터넷 고교 동문 카페에 글을 써서 올리기 시작했고, 옛날을 다시 세공한 그의 기억이 책으로 풀어져 나왔다.

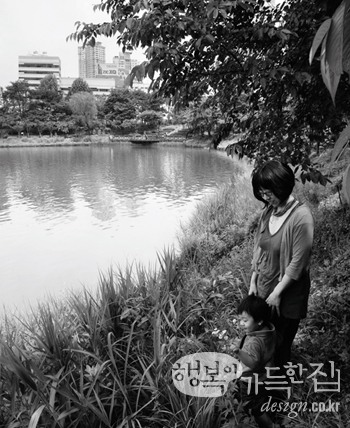

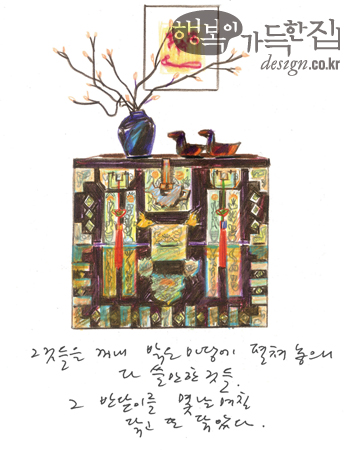

바로 ‘부끄럽고도 아름다운’이라는 부제가 붙은 <엄마의 공책>이다. 맨손으로 삶을 일군 자로서 깨달은 밥벌이의 고단함, 일흔 살에 민화를 시작해 아흔 살의 지금 수채화에 다시 도전하는 그의 친정엄마, 정신을 놓아버리신 아흔네 살의 시어머니, 잘나가는 IT업계 CEO 자리에서 떠나 10년 전 봉평으로 들어가 새들을 위한 새집 짓는 목수 남편, 평생 밥상 차리느라 고단했던 아내가 자기 시간 가지도록 밥과 설거지를 전담해주는 남편 이야기. 그의 인생이라고 어디, 꿰맨 자국으로 가득한 천 조각 같지 않았을까.

대학 나왔어도 주부로만 살아온 자신의 인생, 가족이라는 울타리가 자신을 꽉 붙들고 있다는 생각에 어느 날 홀연히 어촌에 들어가 전복 따면서 혼자 살고 싶다는 욕구에 시달렸다. 살다가 문득 거울 속의 자신을 보며 “이게 아닌데” 되뇌는 우리 시대의 평범한 엄마였다. 하지만 결국 “내가 살고 싶었던 바깥세상은 나와 동떨어져 있는 바깥이 아니라 바로 이 자리, ‘이게 아닌데’가 아니라 ‘바로 이게 그것’”이라는 깨달음이 왔다. 그리고 이제 “뭐 그리 신산스럽고 복잡할 것 있겠나. 끓는 주전자를 보며 그런 생각을 또 해보고” “인간을 사랑하건 새 같은 조그만 것들을 사랑하건 사랑하는 것에는 항상 속 깊은 즐거움이 있다”(<엄마의 공책> 중)고 말한다.

둘째를 태중에 둔 만삭의 딸 이수지 씨는 엄마의 첫 책을 위해 42쪽의 그림책을 만들어 엄마 책에 끼워 넣었다. “나는 엄마가 엄마의 세계에 갇혀 있었다고는 생각 안 했어요. 엄마는 일하는 엄마가 아니었지만 일상을 엄마의 것으로 만드는 특별한 능력이 있었어요. 그래서인지 엄마도 세상 밖으로 나가고 싶었다는 글이 더 절절하게 다가왔어요. 세상이 호락호락하지 않다는 걸 알게 되면서 진심으로 세상의 엄마들을 존경하게 됐어요.” 이제 하루하루 엄마의 관절은 물러지고, 웃음소리가 가끔은 마른 우물 속에 떨어뜨린 두레박 같아서 딸은 슬퍼지곤 한다. 그래도 엄마와 오래 익은 술과 같은 친구로 살 수 있어서 감사하다. 무엇보다 눈썹 사이에 온천 마크를 그리면서 산다는 게 고통이라고 말하지 않아준 엄마가, 세상의 아내들은 평생 밥하느라 불행했고, 남편들은 평생 밥 벌어오느라 불행했다고 말하지 않는 아버지가 있어 감사하다.

둘째를 태중에 둔 만삭의 딸 이수지 씨는 엄마의 첫 책을 위해 42쪽의 그림책을 만들어 엄마 책에 끼워 넣었다. “나는 엄마가 엄마의 세계에 갇혀 있었다고는 생각 안 했어요. 엄마는 일하는 엄마가 아니었지만 일상을 엄마의 것으로 만드는 특별한 능력이 있었어요. 그래서인지 엄마도 세상 밖으로 나가고 싶었다는 글이 더 절절하게 다가왔어요. 세상이 호락호락하지 않다는 걸 알게 되면서 진심으로 세상의 엄마들을 존경하게 됐어요.” 이제 하루하루 엄마의 관절은 물러지고, 웃음소리가 가끔은 마른 우물 속에 떨어뜨린 두레박 같아서 딸은 슬퍼지곤 한다. 그래도 엄마와 오래 익은 술과 같은 친구로 살 수 있어서 감사하다. 무엇보다 눈썹 사이에 온천 마크를 그리면서 산다는 게 고통이라고 말하지 않아준 엄마가, 세상의 아내들은 평생 밥하느라 불행했고, 남편들은 평생 밥 벌어오느라 불행했다고 말하지 않는 아버지가 있어 감사하다. 나이가 들면 그도 엄마처럼 자신이 그러모은 행복을 담담히 써 내려갈 수 있을 것이다. “살다 보면 이렇게 흐린 날도 있고, 살다 보면 이렇게 햇빛 떨어지는 날도 있고” “자, 다시 이렇게 김이 모락모락 오르는 홍차를 한잔 끓여놓고 이렇게 연필 끝을 뾰족하게 깎아두고. 올해도 그저, 손가락 사이로 빠져나가는가. 그러나 나이 탓은 하지 말아야지. 계속될, 나의 이야기.”(<엄마의 공책> 중)