매일이 유레카, 생활의 성공을 위하여!

트렌드 분석가와 디자인 디렉터로 자신만의 독보적 영역을 구축한 김용섭 대표와 전은경 매거진 디렉터. 둘 다 세상을 보는 관점과 꾸려가고 싶은 삶의 방향이 확실해 함께 나눈 대화가 내내 즐거웠다.

이 부부와 일을 해본 적이 있다. 매거진 의 전은경 디렉터는 전 직장 동료다. <행복이 가득한 집>의 발행사이자 ‘서울리빙디자인페어’의 주최사(코엑스, MBN과 공동 주최)인 디자인하우스. 나는 월간지 <럭셔리>에서 일했고 그녀는 <월간 디자인>의 기자를 거쳐 편집장까지 맡았다. 그녀를 생각하면 한 번씩 사장님이 주재하던 회의실 풍경이 떠오른다. 디자인의 부흥이 회사의 사명이었고, 매년 서울리빙디자인인페어와 디자인페스티벌을 주최하는 까닭에 회의를 하다 보면 지금 이 순간 반짝이거나 더 늦기 전 반짝여야 할 디자이너를 찾는 일이 일상이었다. 그럴 때마다 사장님은 한 번씩 전문성을 테스트하듯 “요즘 누가 잘하냐?”를 묻곤 했다. 그런 질문을 받으면 ‘누가 있지?’ 당황하며 머리를 굴리기 바빴는데, 전은경 편집장은 예상했다는 듯 이런저런 이름들을 잘도 말했다. 산업디자인 쪽에서는 누가 샛별이고, 가구 디자인은 누가 잘하고, 요즘 디자인업계에서 주목받는 트렌드는 무엇이고… 놀랍도록 ‘스무스한’ 답변을 듣다 보면 그녀의 SNS가 겹쳐 떠오르곤 했다. 그녀는 늘 바빴다. 디자이너의 제품 론칭 현장부터 브랜드의 팝업 행사까지 거의 모든 현장에 그녀가 있었다. 마감 때도 예외가 아니었다. 성실함만으로는 못 하는 일. 예전이나 지금이나 그녀는 ‘디자인’을 진짜 좋아하고, 디자인이 있는 곳이라면 긴급 순찰차처럼 어김없이 출동한다.

취재나 프로젝트를 하다 작품이 눈에 들어오면 응원하는 마음까지 담아 기꺼이 구입한다. 왼쪽 제품은 COM의 원형 안락의자. 조선호텔 외관에서 영감을 얻어 만들었다. 오른쪽 제품은 레어로우의 북 카트. 단단한 만듦새가 일품이다.

그녀의 짝꿍인 김용섭 대표는 업계에서 알아주는 라이프 트렌드 분석가이자 경영 컨설턴트다. 우리가 아는 거의 대부분의 대기업이 그와 함께 일한다. 매년 초 <라이프 트렌드>도 펴내는데, 담고 있는 내용이 풍성하면서도 뾰족해서 즐겨 읽는다. 그가 뽑은 올해의 트렌드 키워드는 ‘조용한 사람들’. 조용하게 비싼 의자를 사고, 조용하게 쇼펜하우어 책을 읽고, 조용하게 넷플릭스를 보는 사람들의 내향형 소비가 트렌드의 축이 될 거라는 전망. 그의 회사 이름은 ‘날카로운상상력연구소’이고, 날카롭게 벼른 진단에 기업들은 기꺼이 비용을 지불한다. 나 역시 문화 자산을 주제로 토크를 진행하며 그를 초빙해 강연을 들은 적이 있는데, 과연 모든 통찰이 송곳 같았다.

라이브러리와 시어터 공간으로 꾸민 1층. 빨간 커튼까지 매달아 진짜 극장 같다. 부부는 소파 대신 각자 원하는 의자를 사자고 합의했고 남편은 찰스&레이임스의이 라운지체어를 골랐다.

“좋은 집에 살면 성공할 확률이 높아져”

이 부부가 둥지를 튼 부암동은 결단해야 살 수 있는 동네다. 풍경이며 공기는 더할 나위 없이 좋지만, 아파트가 거의 없고 지하철도 없기 때문에 편의성을 떠올리다 보면 ‘에이, 안 되겠다’ 하고 마음을 접는 경우가 많다. 이 부부가 구입한 집도 마찬가지였다. 인왕산, 북한산, 북악산이 다 보이는 놀라운 전망에 엘리베이터까지 있는 4층집이었지만 구경하는 사람만 많을 뿐 결단하는 사람이 없었다. 전은경·김용섭 부부는 달랐다. 매일 출퇴근하는 전형적 샐러리맨이 아닌 데다 결정적으로 집에 부여하는 가치가 달랐기 때문이다.

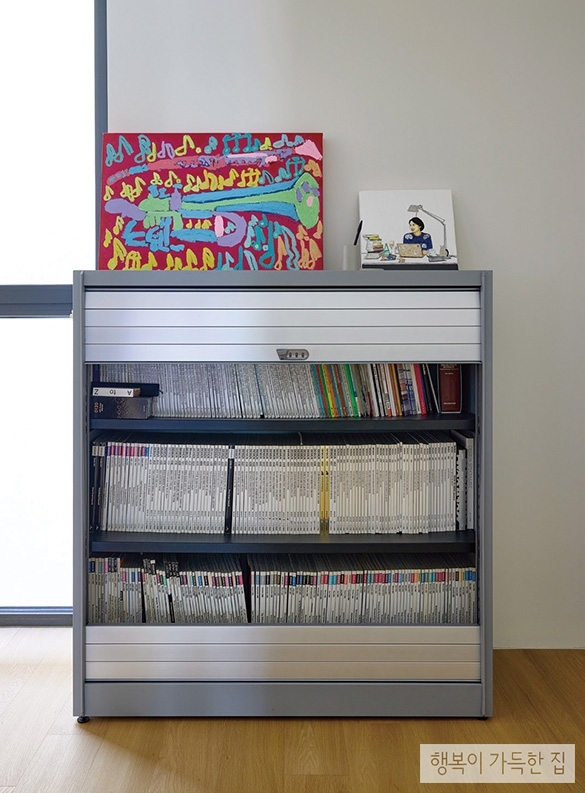

편집장으로 일하며 만든 <월간 디자인>이 빼곡하다. 자신의 이름을 걸고 콘텐츠를 만든 덕분에 지금도 꾸준히 호명되고 업계에서 선수로 활동할 수 있다고 믿는다.

편집장으로 일하며 만든 <월간 디자인>이 빼곡하다. 자신의 이름을 걸고 콘텐츠를 만든 덕분에 지금도 꾸준히 호명되고 업계에서 선수로 활동할 수 있다고 믿는다.

“부암동은 매력 있는 동네예요. 우선 뷰가 너무 좋죠. 아침에 눈뜨면 리조트에서 일어나는 기분이 들잖아요. 사람들은 그래요. 아파트에 살면서 투자 가치도 생각하고 리조트는 한 번씩 여행으로 가면 되는 것 아니냐고. 근데 일상이 제일 중요하고 이런 곳에서 매일 일하고 쉬어도 되는 거잖아요. 경제적으로 능력이 없을 때는 오히려 집을 부동산 가치로만 이해했어요. ‘나도 집으로 돈 한번 벌어보고 싶다’는 생각이 있었어요. 하지만 집을 온전히 운영하고 관리할 수 있는 나이가 된 지금은 집이 그냥 온전한 생활의 가치이자 터전이면 좋겠어요. 우리의 가장 큰 관심사는 지금 하는 일의 궤적을 최대한 오랫동안 유지하는 거예요. 일을 오래 하는 것이 가장 중요합니다. 부동산 가치를 불리는 것이 아니라, 내 몸값을 불리는 게 더 중요해요. 그게 최고의 재테크지요. 집을 투자 대상으로 바라보는 시선에는 일상이 없어요. 오늘의 행복을 저당 잡혀 장밋빛 미래를 꿈꾸는 거잖아요. 내 몸값을 올리는 데도 별 도움이 안 됩니다. 이 집에서 내 일에 집중하며 하루하루 아름답게 사는 것이 우리에게는 이상적인 재테크고 노후 준비입니다.”

욕조를 과감히 밖으로 빼낸 이 참신함이라니! 옆으로는 4 쉐즈 롱 어 레글라지 컨티뉴 의자를 매치했다.

전은경 디렉터가 부연한 말도 흥미롭다. “세상에는 금전적 성공만 있는 게 아니잖아요. 생활의 성공도 있지요. 드라마 <작은 아씨들>에 이런 대사가 나와요. ‘좋은 집에 살면 성공할 확률이 높아져. 웬만한 일은 집에 오면 다 극복이 되니까.’ 공감이 되지 않나요? 집이 좋으면 회복력도 빠르거든요. 영화 <건축학개론>에 나오는 대사도 좋아해요. 건축가인 주인공이 엄마한테 말하죠. ‘엄마는 이 집이 지겹지도 않아? 평생 여기 살면서 고생만 하고.’ 엄마가 화답하지요. ‘아이고, 집이 지겨운 게 어디 있어? 집은 그냥 집이지.’ 우리는 집에 부동산 가치와 미래 가치까지 엮어 너무 무겁게 만드는데, 저희는 그러지 않기로 했어요. 그냥 나를 쉬게 하고, 행복하게 하는 집이면 충분한 거죠.”

기사 전문은 <행복> 5월호를 통해 만나볼 수 있습니다! E-매거진 보러가기