-

조형예술 작가 변상태 비끗하다

-

시대를(era), 탐하다(ero), 비끗하다(err). 변상태 작가는 이 명제를 오롯이 생애 첫 개인전의 제목으로 만들었다. ‘은유와 서사의 종합판’이라는 그의 작품 앞에서 비끗했다.

변상태 작가는 1952년 부산 출생으로, 홍익대학교 미술대학과 동 대학원에서 산업디자인을 전공했습니다. 홍익대학교 산업디자인과 교수로 재직했고, <테크니칼 드로잉> <디자인과 표정> <디자인과 조형> 등의 책을 썼습니다. 대한민국 산업디자인전 대통령상, 디자인포장센터 이사장상 등을 수상했습니다.

변상태 작가는 1952년 부산 출생으로, 홍익대학교 미술대학과 동 대학원에서 산업디자인을 전공했습니다. 홍익대학교 산업디자인과 교수로 재직했고, <테크니칼 드로잉> <디자인과 표정> <디자인과 조형> 등의 책을 썼습니다. 대한민국 산업디자인전 대통령상, 디자인포장센터 이사장상 등을 수상했습니다.

제목도 기억나지 않는 수필집 안에 이런 구절이 있었다. 도넛 만드는 사람, 그물 짜는 사람, 시인의 공통점은 “구멍을 뚫는 사람, 그래서 공기를 훔치는 사람”이라는. 한국 나이로 일흔 살에 첫 개인전을 앞둔 변상태 작가. 그도 구멍을 뚫는 사람, 맞다. 10월호 <행복> 표지 작품 ‘Naked Power’ 를 들여다보라. 귀족처럼 과시하는 등받이와 팔걸이, 한가운데의 남성 성기 그리고 구멍 뚫린 기둥 네 개. “의자는 권력의 상징이잖아요. 그 권력을 떠받치는 기둥 네개가 있는데, 남성 성기 형태를 가운데 두고 왼쪽은 이오니아, 도리아 그리고 오른쪽은 코린트, 배흘림기둥이에요. 이게 평면 회화처럼 보이지만 실은 10cm 두께의 합판을 끌과 망치로 파낸 부조 작업인데, 기둥 부분에 아예 구멍을 내버렸어요. 권력을 받치던 기둥이 사라져버린 거지.”

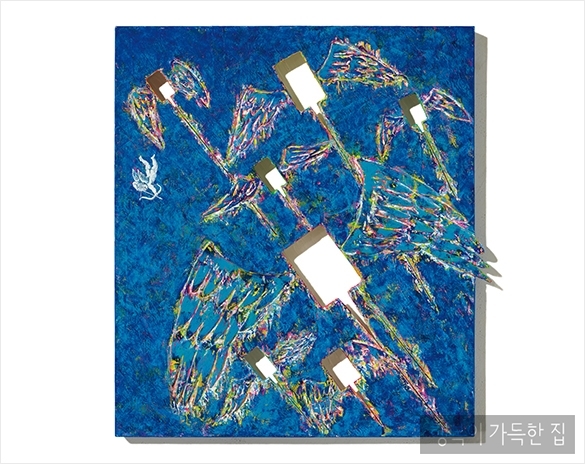

‘이카루스 날아오르다’, acrylic on plywood mixmatch, 120×105cm, 2021

‘이카루스 날아오르다’, acrylic on plywood mixmatch, 120×105cm, 2021

그는 “답답한 현실을 말하기 위해서는 유머와 풍자가 있는 해학으로 풀어서 말할 필요가 있다”(작가 노트 중)고 생각하는 작가다. 개인전 제목이 <시대를(era) 탐하다(ero) 비끗하다(err)>인 것은 필연이다. 풍자의 본래 뜻을 짚으면 그는 구멍을 뚫는 사람, 그래서 공기를 훔치는 사람이 맞다. 이쯤에서 하나 더 보탠다. 언어는 곡선이고 시각은 직선이다. 언어가 시간의 흐름을 따라 두루마리처럼 풀린다면 시각은 액자처럼 한눈에 드러난다. 언어적 사유가 산문이라면 시각적 사유는 시다. 언어는 서술하고 시각은 제시하기 때문이다. 변상태 작가의 작품은 ‘시각’의 영역, 시의 영역이다. 그의 작품 ‘월광 소나타’를 들여다볼까. 화투의 팔광 중 월광 속에서 토끼가 뛰쳐나오기 직전이다. 미술 평론가 김복영은 “착한 토끼를 의인화해서, 그가 권력을 탐한 끝에 맞게 될 운명(현실)을 해학적으로 이야기하려는 데 있다”라고 썼다. 누군가는 주택문제를 풍자한 작품이라고도 읽는다. 정작 그는 “관람자 마음대로 해석하는 게 정답”이라고 말한다. ‘이카루스 날아오르다’를 천안함 사건에 대한 서사라 읽는 이도 있고, 변상태 작가의 설명처럼 “우리의 청춘은 죽었어도 권력은 여전히 일상의 삶을 즐기고 있다”라고 풀이하는 이도 있을 것이다. 역시 해석은 관람자 마음대로다. 그래서 그는 구멍을 뚫는 사람, 공기를 훔치는 사람이다. 보이는 것과 보이지 않는 것 사이에서 ‘설명’하지 않고 ‘제시’하므로 그의 작품은 시의 영역이다.

‘월광 소나타’, acrylic on plywood, 90×64cm, 2020

‘월광 소나타’, acrylic on plywood, 90×64cm, 2020 ‘Naked Power’, mix midea, collage on canvas, 60×120cm, 2020

‘Naked Power’, mix midea, collage on canvas, 60×120cm, 2020

타이어를 갈아 끼운 남자, 변*태의 그림

그는 몇 년 전 교수직을 은퇴했다. “타이어를 갈아 끼운 (retire) 후 일상이 무료했다. 잠들었다 눈을 뜰 때면 카프카의 소설 <변신> 속 그레고리 잠자처럼 홀대받는 벌레로 변해 있지 않을까 하는 불안감에 시달렸다. 프로스트의 ‘가지 않은 길’을 이제사 겨우 용기를 내어 가보려고 한다.”(작가 노트 중) 태양전지에 플러그를 꽂은 것처럼 맹렬히 작업한 이유이고, 일흔 살에 첫 개인전을 여는 이유다. 그는 스스로 “어제의 삶은 변상태라는 이름으로 살아왔다면 오늘부터는 변*태로 명명하기로” 다짐한다. “병원에 갔더니 내 이름을 이렇게 가슴에 꽂아주었죠. 변*태. 유레카! 마침 변태를 한자로 쓰면 ‘變態’, 모양이 바뀌는 것, 변형이란 뜻이잖아요. 이것도 메타포(은유)네! 더 자유로운 영혼으로 변신해 살고 싶어.” 변상태가 어제의 앞모습이었다면 변*태는 그가 남기고 싶은 내일의 뒷모습이란다.

사실 그의 이런 언어적 유희와 은유는 하루 이틀 된 것이 아니다. 오사마 빈 라덴 사진에 자신의 얼굴을 붙여놓고 ‘오 설마 변 라덴’이라 하는가 하면, 베토벤과 자신의 얼굴을 합성하고는 ‘변토벤’이라고 이름 붙인 일화도 있다. 그의 삶이 수정 계단처럼 눈부시지 않았기에 더욱더 그 너털웃음에 눈길이 간다. 전문대학교 교수 자리를 얻었으나 “인생의 페달을 빨리 돌리고 싶어” 시작한 목조 가구 디자인, “브레이크 없는 차에 탄 기분이 들 정도로” 승승장구하던 사업, 과하게 덩치가 커지고 불운이 겹치면서 10년 만에 망하고 만 회사, 창고에 살며 터널에 갇힌 듯하던 그를 구원한 베토벤·모차르트·줄리오 카치니·장사익·조용필의 음악, 홍익대학교 교수직을 얻고 파주에 짓기 시작한 집과 아내의 투병 그리고 이별, 두 번째 찾아온 사랑…. 롤러코스터를 탄 듯 출렁대는 행로를 지나며 그가 깨달은 건 “더 많이 웃고 더 행복해지는 게 잘 사는 것”이다. 본래 은유는 머리에서 나오는 것이 아니라, 삶의 깊은 바닥을 디뎌본 이의 굳은살에서 나오는 것 아닌가.

‘귀와 마음을 씻는다’라는 뜻의 집 ‘세이재洗耳齋’. A4 용지를 비끗이 기울인 듯 한 거실 벽 장식이자 계단참에도 ‘시간의 벽’이라 이름 붙였다. 눈·코·입 달린 사 람 모양의 철제 구조물은 부엌과 다이닝룸을 가르는 칸막이다.

‘귀와 마음을 씻는다’라는 뜻의 집 ‘세이재洗耳齋’. A4 용지를 비끗이 기울인 듯 한 거실 벽 장식이자 계단참에도 ‘시간의 벽’이라 이름 붙였다. 눈·코·입 달린 사 람 모양의 철제 구조물은 부엌과 다이닝룸을 가르는 칸막이다.

사람을 사람답게 하는 게 무엇인가

일흔 살을 앞두고 시작한 작가 인생이다. “지금 가보지 않으면 기회는 영원히 없을 것이니” 기왕이면 “어지러운 현실에 맞서서 무언가 취한 듯 홀린 듯 그림이라도 그리든지 하며 좌우간 사달을 내야만” 했단다. 가구 디자인을 했으니 자신이 잘할 수 있는 방법은 ‘디자인과 회화를 아우르는 혼성 양식’이었단다. 그래서 평면과 입체를 ‘짬뽕시키는’ 콜라주, 아상블라주, 레디메이드, 때로는 부조 등의 기법을 화폭 위에 등장시킨다. “예술가는 아름다움만 추구하는 것이 아니라 시대를 비평하고 그 생각을 그림으로 담아내는 것 또한 시대의 사명이자, 권리이고, 의무”라 다짐하며 계속 풍자하고 은유한다.

그의 말대로 관람자 마음대로 해석하는 게 정답이다. 그가 내미는 은유와 서사가 꽤 강성이라 불편해하는 관객도 있을 것이다. 다만 그의 작품 앞에서 이런 생각을 하지 않을까. ‘그림다운 그림은 무엇인가, 사람들이 원하는 시각예술은 무엇인가’. 이건 ‘사람을 사람답게 하는 게 무엇인가, 사람이란 무엇인가’라는 질문과 다르지 않을 터다.글 최혜경 기자 | 사진 김정한

디자인하우스 (행복이가득한집 2021년 10월호) ⓒdesign.co.kr, ⓒdesignhouse.co.kr 무단 전재 및 재배포 금지

로그인 해주세요.