-

서양화가&판화가 신경희 실험적이되 정연한 아름다움

-

2017년 암으로 세상을 떠난 신경희 작가는 서양화가이자 판화가로 규정하지만, 일생에 걸쳐 그녀가 선보인 작품을 보건대 좀 더 광의적 의미를 내포하는 ‘아티스트’라 불러도 무방할 것 같다. 판화 기법을 중심으로 비닐, 못, 실과 바늘, 그리고 붓으로 구현한 그녀의 작품 세계는 제각각 실험적이면서도 한결같이 단정한 아름다움을 보여준다.

생전의 신경희 작가 모습. 서울대학교에서 서양화를 전공하고 이후 도미, 필라델피아 템플대학교 타일러 스쿨 오브 아트에서 판화로 석사 학위를 받았다. 1997년 석남미술상을 받았으며, 판화와 퀼트 기법을 활용해 섬세하면서도 수공예적 느낌이 물씬나는 작품 세계를 구축했다. 최근 조은숙갤러리에서 유작전을 선보여 다시 한 번 화제가 됐다.

생전의 신경희 작가 모습. 서울대학교에서 서양화를 전공하고 이후 도미, 필라델피아 템플대학교 타일러 스쿨 오브 아트에서 판화로 석사 학위를 받았다. 1997년 석남미술상을 받았으며, 판화와 퀼트 기법을 활용해 섬세하면서도 수공예적 느낌이 물씬나는 작품 세계를 구축했다. 최근 조은숙갤러리에서 유작전을 선보여 다시 한 번 화제가 됐다.

신경희 작가의 고민은 ‘어떻게 하면 회화의 표면을 리드미컬하고 기운생동하는 밭으로 바꿀 수 있을까?’ 하는 것이었다. 캔버스에 물감, 그리고 붓이 전부인 전통 회화에서 벗어나기 위해 그녀는 다양한 실험을 했다. 인상적인 것은 그 치열한 고민의 결과물이 늘 정제된 기운을 품고 있었다는 것이다. 광폭의 발걸음을 내디딜 수도 있었을 텐데 그는 부러 마디마디 매듭짓고, 품이 더 많이 드는 방식을 택했다. 직접 만든 종이 수십 장을 바느질로 꿰매 한 장의 큰 ‘판’으로 만드는 일은 많은 작품에 밑작업처럼 깔렸다. 그의 작품이 얼핏 파격적이면서도 수작업 특유의 단정한 미감과 온기를 발산하는 이유다. <행복> 2021년 2월호 표지를 장식한 ‘퀼트ʼ 시리즈에도 이런 작업 스타일과 지향점이 응축돼 있다. 주변에 있는 사물들, 이를테면 도자기나 시계·수영복 같은 것을 판화 기법으로 종이에 찍어낸 후 조각보처럼 이어 붙였는데, 종이와 바느질, 사진과 판화, 한자와 도상이 어우러져 기호학을 오마주한 예술처럼 보이기도 한다.

‘화해하기 어려운 난제들 – 깊이’, 혼합 재료, 162.5×112.5cm(3점), 1996

‘화해하기 어려운 난제들 – 깊이’, 혼합 재료, 162.5×112.5cm(3점), 1996

“신경희 작가는 회화의 재료와 기법에 특히 관심이 많았다. 판화 기법을 중심으로 이미지를 복 제하는가 하면 솜 방울과 실, 비닐을 이용하기도 했다. 종이를 단순한 재료가 아닌 독립적 조형 요소로 생각해 직접 제작하는 데도 열성적이었다. 그렇게 만든 작품들은 지금 봐도 촌스럽지 않다. 세련되고 완결미가 있다. 서울대학교에서 서양화를 전공하고 판화로 유명한 미국 템플 대학교 타일러 스쿨 오브 아트Tyler School of Art 에서 유학을 했는데, 많은 선후배가 선두 주자로 인정할 만큼 뛰어났다. 공산미술제 대상을 포함해 미술상도 여럿 받았다. 1990년대만 해도 한국에서는 비닐 같은 재료를 이용해 만든 작품이 인기가 없었다. 국제 아트 페어에서나 ‘먹히던’ 실험이었다. 그녀가 살아 있다면 지금 50대 후반일 텐데 시대를 앞서간 것은 분명한 사실이다.” 그녀의 가족들과 함께 전작을 도록으로 만들고 2019년 학고재갤러리에서 유작전을 기획할 만큼 작가의 작품 세계를 높이 사는 아트인컬처 김복기 대표의 말이다.

도시정원(Garden City)각 53×45.5cm Acrylic on Canvas 2007-2009

도시정원(Garden City)각 53×45.5cm Acrylic on Canvas 2007-2009

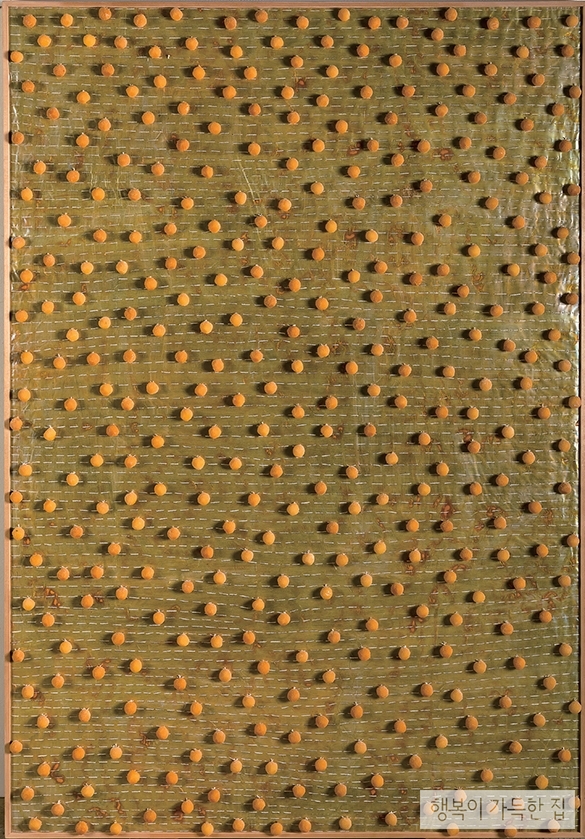

‘화해하기 어려운 난제들 – 방울방울’, 혼합 재료, 162×112cm, 1997

‘화해하기 어려운 난제들 – 방울방울’, 혼합 재료, 162×112cm, 1997

커리어가 쌓일수록 실험도 가속화된다. ‘화해하기 어려운 난제들ʼ이란 제목으로 완성한 시리즈 작품은 한층 밀도 높은 세계를 보여준다. 왁스에 담가 딱딱하게 만든 작은 솜 방울을 캔버스에 가지런히 올린 작품 ‘화해하기 어려운 난제들-방울방울ʼ이 특히 아름다운데, 가만 들여다보면 캔버스 전면에 바느질을 하고 솜 방울 역시 실로 꿰매 고정한 것을 알 수 있다. 옷을 짓듯, 집을 올리듯 마디마디 정성스럽다. ‘그리다’라는 동사보다 ‘짓다’라는 동사가 더 잘 어울리는 작업이다. 자연은 작가가 마지막으로 천착한 주제다. 쇠락한 몸으로 파주 헤이리의 작은 마을로 거처를 옮기면서 그는 새로운 시리즈 ‘정원 도시ʼ를 시작한다. 그녀 작품 중 가장 생생하고 컬러풀한 시리즈로 원색의 컬러와 섬세한 구성이 보는 이를 절로 기분 좋게 한다. 작가는 자연과 생명의 경이로움, 이고 지는 아름다움, 같은 순간은 한 번도 없는 정중동의 세계를 돋보기를 들이댄 듯 세밀하고 화사하게 그려낸다. 작은 것들로 큰 것을 보여주는 미시微視의 세계랄까? 컬러의 향연이라고 할 만큼 화려한 작품이 많지만 소란스러움은 없고 절묘한 단정함과 차분함이 심지처럼 박혀 있다. 자연은 그에게 어떤 말을 들려준 걸까? 이제 그는 그간의 실험에 동원된 도구를 다 버리고 붓만 그러쥔 채 캔버스 앞에 앉는다. 자연을 어떻게 대하는지를 보면 그 사람이 보이는데, 그녀의 자연은 섬세하고 치밀하며 무엇보다 아름답다. 건강이 나빠지고 있음을 직감했을지언정 붓칠은 조금도 과격해지지 않는다. 차분하게 찍은 작은 점과 선이 생생하다.

소설가 정세랑은 새로운 음악 한 곡만 알아도 일상이 더 즐겁고 충만해진다고 했다. 미술 역시 마찬가지다. 요절한 여성 작가라는 프레임을 동원하지 않더라도 그의 작품 세계는 한 번쯤 충분히 들여다볼 만한 가치가 있고, 또 아름답다. 이런 작가에게 다시금 ‘빛’이 내리 쬐는 건 미술계는 물론 우리를 위해서도 좋은 일일 것이다.글 정성갑(한 점 갤러리 ‘클립’ 대표)

디자인하우스 (행복이가득한집 2021년 2월호) ⓒdesign.co.kr, ⓒdesignhouse.co.kr 무단 전재 및 재배포 금지

로그인 해주세요.