-

[표지가 궁금해요] 서양화가 장원실 씨 나무 하나에 추억과, 사랑과, 어머니…

-

세월을 품은 그림 화가 장원실 씨의 작품을 들여다보다가 이런 이미지가 연상되었다. 지리산 어느 너럭바위에 새긴 ‘영혜♡용하 왔다 감’ 같은 낙서 말이다. 글씨는 세월에 풍화되어 불규칙하게 닳아 있고 그 주위에 돌이끼가 얼룩져 있어야 한다. 좀 엉뚱한 상상일는지도 모른다. 실제 작품은 거친 질감이 살아있는 도자기나 초등학교 교실 바닥의 낡은 마루와 비슷하니까.

세월을 품은 그림 화가 장원실 씨의 작품을 들여다보다가 이런 이미지가 연상되었다. 지리산 어느 너럭바위에 새긴 ‘영혜♡용하 왔다 감’ 같은 낙서 말이다. 글씨는 세월에 풍화되어 불규칙하게 닳아 있고 그 주위에 돌이끼가 얼룩져 있어야 한다. 좀 엉뚱한 상상일는지도 모른다. 실제 작품은 거친 질감이 살아있는 도자기나 초등학교 교실 바닥의 낡은 마루와 비슷하니까.

영 빗나간 연상은 아니었다. 장원실 씨가 그린 까끌까끌한 도자기, 흠집 난 마루 표면이나 바위의 낙서는 모티프가 같다. 모두 기억을 보관하고 싶은 심정에서 출발했다. 그래서 몇 년간의 연작을 ‘섀도 박스Shadow Box’, 즉 소중한 것을 담는 상자라고 이름 지었다. 그 상자들은 색이 은근하며 엷게 긁혔거나 금이 가 있다. 어떤 소중한 것도 기억 속에서 차츰 옅어지기 마련이라, 그는 멀끔한 자기 작품에 시간이 덧입혀지도록 사포로 벅벅 문질렀다.

말간 도자기 같은 표면 밑으로 푸른 안료가 비치는 기법은 생소하다. “캔버스에 가마에서 구워낸 코발트 유약으로 그립니다. 청화 백자를 만들 때 쓰는 유약이지요. 아크릴 물감으로 흉내 낼 수는 있지만, 자세히 보니 깊이와 여운이 다르더군요. 코발트 유약으로 그린 뒤 캔버스 전면을 흰색 에폭시(도료로 쓰이기도 하는 강력 접착제의 일종)로 칠합니다. 그리곤 유약으로 그린 부위에 덮인 에폭시를 사포로 문질러냅니다.” 코발트 유약으로 채색에 쓸 청화 가루를 만들어내는 과정 또한 손이 많이 간다. 코발트 유약 덩어리를 가마에서 구워 분말을 만든 뒤 거르고 숙성시켜 다시 분쇄해야 비로소 청화 가루가 만들어진다. 이틀을 꼬박 쏟아도 고작 딸기잼 병만 한 분량이 나온다. 작가는 잦아드는 목소리로 “청화 자기에 대한 환상이 있었어요”고 말한다. 소중한 기억일수록 바위 같은 단단한 표면에, 혹은 청화 가루처럼 잘 지워지지 않는 안료로 기록하고 싶은 게 유한한 인간들의 숙명인가.

1 화가 장원실 씨는 부산대학교 서양화과를 졸업했다. 지난 10월 17일부터 26일까지 ‘갤러리 이듬’(051-743-0059)에서 전시를 개최했으며, 지금까지 네 번의 개인전 및 30여 회의 단체전을 열었다.

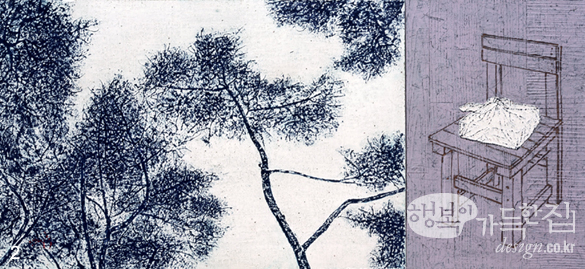

2 ‘섀도 박스 ’(2007).

3 ‘섀도 박스-나비를 쫓다’(2008). 그의 삽살개 청담이가 나비만 보면 덩실덩실 따라다니는 모습에 영감을 받아 그린 작품이다.

축사를 개조해 만든 작업실 ‘마른 자리’ 장원실 씨의 ‘섀도 박스’ 시리즈에는 나무가 천지다. 그런데 그는 나무를 그리게 될 것이라고는 단 한 번도 생각지 못했단다. “어느 날 보니 나무를 그리고 있었다”는 말이 맞겠단다. 그도 그럴 것이 1980년대 말부터 1990년대 초까지 그는 현실 참여적인 그림에 몰두했던 작가다. 민족 미술의 일종으로 부산 작가들이 주류가 된 형상미술 계열 작가로 활동하며 민주화 이념이 강한 그림을 그렸다. “그러다 1990년대 중반 민주화가 되자 제가 매달리던 화두가 공중 분해되었습니다. 2000년대는 환경 문제가 제 작품의 새로운 주제가 되었지요.”

사상과 철학이 묻어나는 그림 대신, 자연과 일상을 주제로 한 작업이 시작되었다. 본격적인 계기는 30여 년 동안 살던 고향 부산을 떠나 6년 전 양평으로 이사오면서부터다. 눈만 들면 마주치는 ‘나무’를 통해 구체적으로 표현되었다. 호주머니 가벼운 이 전업 작가는 양평에서 축사가 딸린 자그만 시골집을 구해 작업실로 개조했다. 작업 구상을 하는 틈틈이 집 안 곳곳을 예쁘게 매만졌다. 시멘트 바닥의 삭막함을 덜기 위해 고운 조약돌을 숭숭 박거나 아기자기한 창을 낸 솜씨가 웬만한 인테리어 디자이너 저리 가라다. 이렇게 ‘딴 짓’을 하는 시간이 쌓여야 작품이 나온다.

호주머니 가벼운 이 전업 작가는 양평에서 축사가 딸린 자그만 시골집을 구해 작업실로 개조했다. 작업 구상을 하는 틈틈이 집 안 곳곳을 예쁘게 매만졌다. 시멘트 바닥의 삭막함을 덜기 위해 고운 조약돌을 숭숭 박거나 아기자기한 창을 낸 솜씨가 웬만한 인테리어 디자이너 저리 가라다. 이렇게 ‘딴 짓’을 하는 시간이 쌓여야 작품이 나온다.

“대학교 때 가난한 미술 학도 7명이 아파트 지하를 통째로 얻어서 공동 작업실로 썼어요. 근데 그 땅 밑에 물길이 지나갔는지, 가만히 있어도 한쪽 바닥에 지하수가 샘솟더군요. 늘 축축했지요. 그때 제 방은 ‘진 자리가 아닌 마른 자리가 되옵소서’ 바라는 마음에서 마른 자리라고 써붙였어요.” 이후로도 한동안 지하 작업실로 옮겨 다닌 그는, 지금 볕 잘 드는 남서향에 마련한 작업실도 ‘마른 자리’라고 부른다.

나무 하나에 투영된 추억 <행복> 11월호 표지 그림 ‘섀도 박스-천년초’는 어릴 적 집집마다 기르던 손바닥 선인장을 그린 작품이다. 천 년마다 꽃 피어 ‘천년초’가 아니고, 영하 20℃의 추위에도 견뎌내는 장한 식물이기에 그렇게 불리지 않을까 추측해본다. “선인장을 좋아해요. 매끈한 이파리가 아닌 울퉁불퉁 가시가 돋은 도톰한 잎에 어쩐지 마음이 기울어요. 지금껏 표면이 우둘투둘한 마티에르 작업만 해온 것도 그 때문이 아닐까 생각해요.”

장원실 씨가 그린 청색 나무는 이파리가 또렷하지 않다. 책갈피에 끼워 말린 단풍잎 위에 습자지를 놓고 색연필로 삭삭 문지르면 드러나는 그물 같은 이미지와 닮았다. 기억 속에서 살아 남은 질긴 줄기만 그려낸 것 같다. 이렇듯 아련하게 추억한 나무에, 나무를 봤을 때 아지랑이처럼 피어 오른 경험을 녹여낸 이미지를 나란히 붙인다. 예를 들면 나무 옆에 이어 붙인 보자기 그림에는 이런 사연이 담겨 있다. “한여름 어느 날 숲에 서서 고개를 들자 나무 사이로 내리쬔 햇살이 눈가를 따갑게 하더군요. 문득 어릴 적 소풍 가던 기억이 떠올랐고, 그 기억은 어머니가 싸준 도시락 보자기로 이어졌습니다.” 닭이 모이를 쪼는 장면이나 어머니가 떠놓은 정한수 한 사발도 비슷한 맥락이다.

4 11월호 표지 작품 ‘섀도 박스-천년초’는 암나무를 그린 것이고, 이 작품은 숫나무로 표현한 것.

1 양평의 축사가 딸린 시골집을 개조해 만든 장원실 씨의 작업실 ‘마른 자리’. 한 살 된 삽살개 청담이는 한적한 이곳에 손님만 찾아오면 앞다리를 들고 곰처럼 서서 꼬리를 흔든다.

2 아담한 작업실의 곳곳에는 지난 6년 동안 작가가 손수 다듬은 흔적이 배어있다.

3 남서서를 향한 그의 작업실의 양지바른 곳에 고추를 말려둔 풍경이 그림 같다.

4 낡은 담벼락을 타고 오르는 담쟁이는 주인장 화가의 감각을 닮았나보다.

5 하루 종일 고운 볕이 드는 그의 작업실. 작업대의 서랍장부터 벽면 선반 등도 장원실 씨의 솜씨다.

한 관람객은 그의 나무 그림을 보더니 이렇게 말했다. “오랜만에 하늘을 잘 보고 갑니다.” 나무를 통해 하늘을 봤다는 거다. 작가는 말한다. “어디 가도 있는 평범한 나무를 그립니다. 이 나무를 보는 사람마다 각자의 기억을 떠올리겠지요. 저는 나무로 감성에 동기를 부여할 뿐입니다.” 이렇듯 그의 요즘 작업에서 나무는 소통의 통로다. 윤동주의 시 ‘별 헤는 밤’을 빌려 부언해본다. 나무 하나에 추억과, 나무 하나에 사랑과, 나무 하나에 쓸쓸함과, 나무 하나에 동경과, 나무 하나에 시와, 나무 하나에 어머니, 어머니.

1 오래된 시골집에 있던 구들장을 들어내어 안마당을 장식했다.

2 커다란 창을 내는 것만으로도 뒷산 풍경을 집안 가득 들일 수 있었다.

3 그는 정리정돈 습관이 몸에 뱄다. 다양한 재료를 쓰기 때문에 그때그때 치우지 않으면 작업이 불가능할 정도로 어수선해지기 때문.나도연

디자인하우스 (행복이가득한집 2008년 11월호) ⓒdesign.co.kr, ⓒdesignhouse.co.kr 무단 전재 및 재배포 금지

로그인 해주세요.