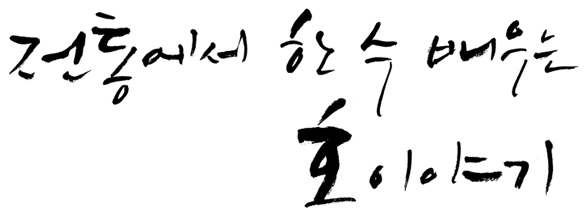

“여보게 공보 空寶!” “왜 그려, 파운 把雲!”

“여보게 공보 空寶!” “왜 그려, 파운 把雲!”이른바, 사극 속에 오가는 말 아니다.

공보, 즉 보물을 돌같이 여긴다는 이 멋진 이름은, 잘 아는 이의 호다.

뜬구름 잡는다는 파운도 그렇다. 그런데, 공보라는 이 좋은 호를 알고서 그를 처음 만나면 화들짝 놀라게 된다. 그는 얼굴이 얽었다, 몹시 얽었다. 스스로, 곰보를 공보로 짓다니(곧, 자호自號), 지을 수 있다니, 이 얼마나 멋진가!

이렇듯, 호는 아름다운 이름이다. 해서 아호 雅號라고도 한다. 더구나, 호는 부르기 위한 이름이니 더욱 그렇다. 그러니, 이 호에다 당 堂이니 암 庵(菴)・재 齋・정 亭・헌 軒 등을 붙여 당호 堂號로도 삼는다. 바로, 호는 몸이름이요, 당호는 (사는) 집이름이다. 때문에, 매월당(김시습)・겸재(정선)・우암(송시열)처럼 아예 이름과 붙여서 짓는다. 결국 몸이름이란 집이름이란 말일 터다. 더구나, 안사람들은 사임당(신인선), 난설헌(허초희) 등으로 지었다. 부산댁・대전댁 같은 택호 宅號보다는 더 나은 거다. 문집도 <포은집 圃隱集> <정일당집 靜一堂集> 하듯이 호로 이름 붙인다. 호는, 제 이름처럼 스스로를 과시하고 뽐냄이 아닌 겸손하고 은일하는 자세가 그 바탕에 깔려 있다.

추사 김정희의 호는 503개 호가 많기로는 추사 김정희. 무려 503 개다. 뜻하는 바와 쓰임에 따라 너도나도 지어주면 여럿이 되는 셈.

그렇다면 어떻게 호를 지을 것인가? 이규보는 3가지로 꼽았다.

첫째, 태어난 곳을 비롯한 삶터자리를 뜻으로 짓는다. 율곡(이이-파주시 율곡)・송강(정철-담양 송강)・다산(정약용-강진 다산)・후광(김대중-하의도 후광). 둘째, 지니거나 좋아하는 것을 나타내 짓는다. 집 앞 다섯 그루 버드나무니 오류(도연명), 담배 좋아해 연객(허필). 셋째, 얻고・이루고・누리고자 뜻한 바를 짓는다. 사임당은 주나라 문왕의 어머니 태임 太任을 본받겠다(師)는 뜻으로 사임으로 지었다.

호를 지을 때 단골로 쓰는 한자도 있다. 단원(김홍도)・점필재(김종직)・위당(정인보)・면암(최익현)・매헌(윤봉길)에서 보듯, 원・재・당・암・곡・계 등을 끝자로 넣어 짓는다. 또한 호를 따온 곳이나 뜻을 밝힌 글도 적는데 이를 호변 號辨 또는 호기 號記라 한다. 너도나도 지은 호를 모은 호보 號譜 책도 펴냈다.

나옹과 무학, 옹기와 바보새 그렇다면 가장 부럽고 멋진 호는? 먼저, 나옹과 무학이다. 이 둘은 호는 호이되 불교의 호다. 말 그대로 나옹 懶翁은 게으른 늙은이요, 무학 無學은 배운 게 없는 이다. 이쯤 되어야, 호가 호답다. 곧, 호란 바라고 모자라는 것을 채우고자 지으나, 내세움을 버리긴 아무래도 쉽지 않다.

그렇다고 나옹과 무학이 뜻 그대로 게으름 피움과 일자무식인가. 세속의 게으름이요 (더) 배울 게 없다는 뜻이면 어떻게 되나. 무학 스님의 법명이 자초 自超(스스로 뛰어넘음)이니 말이다.

‘오수’는 국립중앙박물관장을 지낸 최순우의 호다. 단원 김홍도의 것을 따와서 ‘오수당 午睡堂’이라는 집 사랑채에 걸었다. 이에, 누구는 우수당 又睡堂 곧, ‘또잠이’로 가져갔다.

또 있다. 옹기와 바보새다. 바로, 김수환 추기경과 함석헌 목사의 호다. 고난과 믿음을 뜻하는 옹기와 스스로 하나님밖에 모르고 믿는 바보새(신천옹 信天翁). 어떤가, 멋지지 아니한가!

매헌 梅軒 윤봉길은 성삼문의 매죽헌에서 가져온 것이요, 안향의 회헌은 주자의 회암에서 따왔다. 그런가 하면 뜻 높은 선비는 숨는다는 의미의 ‘은 隱’과 안 나온다는 집이란 뜻의 ‘재 齋’를 넣어 호를 지었다. 마치 항렬처럼 호도 돌림호가 있다.

데면데면한 사이를 가깝게 하는 힘! 이름 대신 만든 게 호다. 부르고, 불리려고 나온 것! 따라서 호는 편하고 정겹다. 이름은 집안의 틀(항열 등)에 따라 갇힌 구석이 있어 강순형・이위대・최말순・안정자 같이 딱딱하기도 하거니와 막 부르기도 좀 그렇다.

하여, 이를 피해 그야말로 쉽고 아름다운 이름인 호를 저마다 자유로이 짓는 것이다. 더구나, 호는 서너 살 윗사람에게도 그냥 부를 수 있고, 나이가 아무리 많아도 당 堂이니 장 丈・공 公, 혹은 ‘어른’만 붙여 부르면 되는 것이다! 이름난 이는 죽어서도 자주 불리게 되니 나라나 사람들이, 죽은 이에게 지어주는 호, 곧 시호 諡號를 만들었다. 이순신의 충무(공), 도연명의 정절 靖節이 그렇다.

오늘날은 사람 사이의 관계가 복잡하게 얽힌 터다. 뭔 회장・사장・부장들이 줄줄이다. 그러나 그건 그 무리의 위아래지, 같은 눈높이의 사람 냄새 남(인격)이 아니다. 이때야말로 호가 더 빛을 뿜지 않을까!

다공・우다・다광・다연・차내・차샘 같은 호가 있다. 오늘날 차꾼들의 호, 다호 茶號다. 명선 茗禪은 초의 스님의 다호! 추사가 지은 것!

이처럼, 호로서 같은 울타리를 나타낼 수 있으니, 골프・등산・요리 들에서 호는 더 끈끈하고 깊은 사이를 만들터니 더욱 챙겨야한다.

아름다운 ‘부름이름’, 호를 갖자 그렇다. 우리에겐 누구나 허물없이 부를 수 있는 부름이름, 곧 호가 있잖은가. 모두들 멋지게 하나씩 지어서 부르자. 그래서 부르는 이도 듣는 이도 밝고 가까운 사람 냄새, 살 냄새 나는 삶터를 만들자. <수퍼내추럴>의 카스티엘을 ‘카대리’,

나라를 잃었을 때 한흰샘・한흰메(주시경), 외솔(최현배), 눈뫼(허웅)와 가람(이병기) 같은 빛나는 우리말 호나 ‘가장 미천한 이에까지 애국심을 나타내려’ 백정 白丁과 범인 凡人 을 딴 백범(김구) 같은 깊은 호도 있었다. 이쯤은 아니라도, 쉽고 편하게 아름다이 부를 수 있는 정겨운 호를 너나도 빨리 짓자! 부디 호가 정・재계나 학・문예계 및 복고 취향을 가진 이들의 호사나 박제품으로만 누려지지 않기를! 더불어 얼굴값을 넘어 사람값은 못해도 아름다운 이름값, 호값은 하며 살도록 맘 다져가자. 호를 가지면 이를 알리고 또 널리 불러달라며 (술)자리를 내는 ‘호턱’, 그 아름다움도 살리고.

글을 쓴 이강순형 씨의 호 ‘달벗차내’는 호 두 개가 겹친 것입니다. 달 그리워 달벗, 차 좋아해 차내라 스스로 지었습니다. 현재 국립가야문화재연구소에서 일하고 있습니다.