박용일, ‘종이배 풍경’, 110×162cm, 캔버스에 아크릴, 2008

귀신, 정말 있는 걸까 우리는 은연중에 귀신 이야기를 많이 한다. 황당한 이야기를 하거나 상황과 동떨어진 말을 하면 “귀신 씻나락 까먹는 소리 한다”고 말한다. 이 말은 귀신이 있다는 말도 되고 없다는 말도 된다. 그렇다면 귀신의 실체는 무엇인가. 우리 전통문화를 들여다본 후 내가 내린 결론은, 귀신은 사람이 죽어서 생기는 것이다. 사람은 혼백 魂魄으로 이루어졌다. 여기서 혼이란 기 氣, 즉 정신을 말하고, 백은 이목구비를 갖춘 육체를 일컫는다. 다시 말해 혼과 백 이 두 가지가 합하면 사람이 되고, 이들이 조화를 이루며 육체에 생명력을 불어넣어 육체를 유지할 때 인간은 비로소 살아 있는 것이다. 하지만 혼과 백이 나뉘어 육체를 빠져나가 혼, 백, 육체 이 세 요소로 분리되면 죽는 것이다. 죽음이란 곧 혼과 백의 분리로 말미암아 이루어지는 것이다. 하지만 이를 증명하기란 실로 난망하다. 흔히 갑자기 멍해진 사람을 보고 “저 친구 혼 나갔나 봐” 하지 “백 나갔어” 하지 않는다. 또 ‘넋 나갔다’고도 한다. 넋 나갔다와 비슷한 말 중 ‘얼빠졌다’란 말이 있다. 우리는 얼굴이 멍하거나 정신이 나간 상태의 사람을 가리켜 ‘얼빠진 사람’ ‘넋 나간 사람’이라고 한다. 얼굴은 ‘얼’이 집합되어 있는 ‘굴’이란 뜻이다. 혼이나 넋이 나갔다고 모두 죽었다는 것은 아니다.

왜냐하면 잠시 넋이 나가 정신이 몽롱하거나 일시적 혹은 순간적으로 정신적 기능이 마비되었다가 다시 깨어나는 경우가 있기 때문이다. 넋이 잠깐이라도 나갔다면 죽은 것이지만, 이런 죽음은 다시 넋이 육신으로 되돌아와 살아난다. 또 갑자기 놀라 정신이 멍한 상태를 ‘혼비백산 魂飛魄散’이라 한다. 혼은 날아가고 백은 흩어졌으니 죽은 몸이나 마찬가지다. 이런 말은 우리의 몸이 정신인 혼과 육체인 백으로 이루어졌음을 은연중에 드러낸다고 할 수 있다.

혼백은 무엇이고, 귀신은 어떻게 생겨나는 걸까

그렇다면 옛사람들은 이 같은 혼백에 대해 어떻게 생각했을까. 2천5백 년 전에 쓴 <예기>에 의하면, 사람이 죽으면 “혼은 하늘로 돌아가고 백은 땅으로 돌아간다”고 했다. 이는 곧 죽음으로 인해 양기(魂)가 떠서 흐트러짐을 뜻하며, 흩어진 양기는 다시 둘로 분화해 하나는 승천하여 양으로서 신이 되고, 하나는 땅으로 들어가 음으로서 귀 鬼가 된다는 것이다.

이러한 혼백에 대해 성호 이익 선생도 “천지간에 가득찬 것이 기 氣가 아닌 것이 없고, 그것이 뭉쳐 물 物이 되었는데, 그것이 바로 백이다. 그리고 혼과 백이 합하여 이목의 총명과 구비의 호흡과 인생의 허다한 정신과 근력이 되는 것이고, 급기야 늙어서 죽으면 양기가 떠서 흩어지며, 흩어진 양기는 둘로 분화하여 하나는 승천하여 양으로서 신 神이 되고, 하나는 땅(地界)으로 강하하여 음으로서 귀 鬼가 되는 것이다”라고 했다. 그렇다. 사람이 살 수 있는 것은 양기가 혼이 되어 사람 몸에 붙었기 때문이다. 그래서 골육이 썩으면 그 혼이 의지할 데가 없으므로 곧 위로 흩어지는 것이다.

이와 관련해 성현(1439~1504)은 <용재총화>에서 혼백이 신 또는 귀신이 되는 과정을 보다 명쾌하게 정의했다.

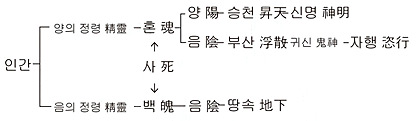

“음양설에 의하면 천지간의 만물에 기가 있다. 기란 정령을 말하며, 양기의 정령을 혼이라 하고 음기의 정령을 백이라 한다. 죽음이란 양기가 흩어지거나 승천함을 의미한다. 그러나 여기에서 완전히 소멸하는 것이 아니고, 승천하는 것은 신명 神明이 되지만 생전의 원한이나 미련을 놓지 못할 때는 사후에 양기가 승천하지 못하고 공간에 떠 있다가 음기가 되어 자의로 행동한다. 이것이 소위 귀신이다.”

정말 명쾌한 설명이다. 이를 도표로 작성하면 혼백이 어떻게 분리되고, 귀신이 어떻게 생겨나는지 분명하게 알 수 있다.

여기서 흥미로운 것은 혼 자나 백 자 모두 귀신 귀 鬼 자가 들어간다는 점이다. 이는 혼백도 귀신의 일종임을 알 수 있다. 그렇다면 혼백으로 구성된 사람도 귀신이라는 가정이 성립된다. 그렇다. 사람도 귀신이 될 수 있다. 하지만 조건이 붙는다. 그것은 죽었을 때만 가능하다. 죽으면 혼백이 분리되고 백은 음이 되어 땅으로 돌아가 흙이 된다. 반면 양기의 혼은 하늘로 올라가 신명이 된다. 그렇지 못하면 귀신이 되어 허공에 떠다닌다.

신과 신명은 엄연히 다르다

여기서 짚고 넘어갈 게 있다. 바로 신명과 신의 문제다. 죽었다고 아무나 신이나 신명이 되는 것은 아니다. 전제 조건이 있다. 신명이 되려면 죽어서 미련 없이 이승을 떠날 수 있어야 한다. 원한이나 한이 많아 이승을 떠나지 못하면 신명이 될 수 없다. 한세상 잘 살다간다면 갈 때도 자연히 신명이 날 수밖에 없다. 하지만 한도 많고 근심도 많으면 죽어서도 신명이 날 수 없다. 그러면 승천을 못하고 구천에 떠돌게 된다. 이것이 곧 귀신이다.

송나라 때 주자도 사람이 익사하거나 살해되거나 급사하거나, 혹은 형벌로 죽거나 억울하게 죽거나 전사하는 등 비정상적으로 죽으면 그 기가 흩어지지 못하고 사람에 옮아 붙어 재앙을 초래하는 등 괴이한 현상을 일으킬 수 있다고 했다. 한마디로 귀신은 이승을 떠나지 못하는 한이 많은 영혼이다.

그래서 승천한 양기를 밝다는 명 明 자를 써서 ‘신명’이라 한 것이다. 우리나라 사람은 신명이 많다고 한 것도 여기서 나온 말이다.

그럼 신명과 신은 어떻게 다른가. 우리 조상들은 승천하는 양기를 신명이라 해 신과 구분했다. 쉽게 말하면 신명은 일종의 조상신과 같은 존재라 할 수 있다. 예수님이나 부처님 같은 신이 아니다. 따라서 예배의 대상이 못 된다. 그렇다고 신처럼 숭배의 대상이 아주 안 되는 것도 아니다. 우리 민속신앙에 많이 등장하는 임경업 장군이나 최영 장군, 단종 대왕 같은 사람이 이에 속한다. 이들은 억울하게 죽어서 신통력이 있다 하여 사람들에게 받들어져 신이 된 경우다. 이런 신을 인격신이라 한다. 따라서 신명은 예수님이나 부처님, 최영 장군 같은 인격신과는 엄연히 다르다.

신과 신명을 혼동하다 보니 사회적, 종교적으로 여러 가지 문제가 발생한다. 가장 두드러진 것이 제사 문제다. 차례나 제사 때 음식을 차려놓고 절하는 것은 단지 신명인 조상에게 절하는 것이지, 결코 신에게 절하는 것이 아니다. 만일 신명을 신으로 인정한다면 세계에서 우리나라처럼 신이 많은 나라도 없을 것이다. 우리의 조상 제사는 우상숭배가 아니다. 조상을 신처럼 숭배한다면 제사도 영원히 지내야 한다. 하지만 우리 풍속은 4대 조상에게만 제사를 지내지 않는가. 지금은 번거롭다 하여 아예 2대까지만 지내는 경우도 허다하다. 4대를 제사 지낸다는 것은 단지 관습 때문에 그렇게 한 것이지 그 이상도 그 이하도 아니다.

살펴보았듯이 우리가 죽으면 신이 되는 것이 아니라 신명이 되는 것이다. 그렇다면 엄연히 조상은 예수나 부처 같은 유일신이 될 수가 없다. 답은 자명해진다. 제사 때 받드는 조상님은 신이 아니니 제사를 지내도 전혀 문제가 되지 않는다. 시대에 따라 풍속이 변하듯이 우리의 조상 제사도 언젠가는 없어질지 모른다. 그렇지만 시대가 바뀌고 풍속이 변한다고 예수나 부처에 대한 예배가 사라지지는 않을 것이다.

‘혼낸다’는 것은 혼을 빼내 죽인다는 말이니

보통 꾸짖을 때 “혼낸다” “너 혼내줄 거야”라고 한다. 그런데 이 말은 단순히 꾸짖는다는 말이 아니다. 몸에서 혼을 빼낸다는 말이다. 혼이 몸에서 빠져나오면 그 사람은 죽는다. 그래서 혼낸다는 말은 아주 무시무시한 말이다. 특히 부모가 아이를 야단칠 때 이 말을 많이 쓰는데, 함부로 써서는 안 되는 말이다. 이 말을 자주 쓰면 아이는 결국 죽는다는 뜻과 같아지므로. 그만큼 혼백 문제는 단순한 것이 아니다.

혼백=불과 나무, 재?

혼백의 존재를 증명하기란 쉽지 않다. 혼백이 분리된다는 것을 증명하기란 더더욱 어렵다. 하지만 죽어보면 알 수 있다. 그렇다고 죽을 수는 없지 않은가. 설사 죽었다고 해도 죽은 자는 말을 할 수 없지 않은가. 따라서 옛날부터 이 문제에 대해 많은 학자가 다루었다. 조선 초기 삼봉 정도전은 혼백의 분리를 나무가 불에 타는 것에 비유했다. “나무에 불을 붙이면 연기가 나고 재가 남는다. 연기는 혼이요, 재는 백으로, 불이 다 꺼지면 연기는 하늘로 올라가고, 재는 떨어져 땅으로 돌아가게 된다. 이것은 사람이 죽으면 혼기는 하늘로 올라가고 육체는 땅으로 내려가는 것과 같다. 연기는 곧 사람의 혼기이며, 타고 남은 재는 곧 사람의 체백이다. 따라서 화기가 꺼져버리면 연기와 재가 다시 합하여 나무가 될 수 없듯이, 사람이 죽은 뒤에 혼기와 체백이 다시 합하여 생물이 될 수 없는 것과 같은 이치라 할 수 있다.”

주자는 혼백을 향불에 비유했다. 향에 불을 붙이면 향내는 곧 혼이요, 재는 백이라 했다. 또 귀신을 감초에 비유해 감초의 향은 신에 해당하고, 그 즙의 단맛은 곧 귀신이라 했다.

이 얼마나 멋진 비유인가. 그렇다면 거꾸로, 날아간 연기와 재를 다시 합쳐 나무를 만들 수만 있다면, 곧 날아간 혼과 백을 합쳐 죽은 사람도 살릴 수 있다는 논리가 가능해진다.